El reto

Nos encontramos en un momento en que lo humano corre el riesgo de volverse invisible. La vida cotidiana comienza a ser traducida en datos, y con ello las decisiones que antes pasaban por la sensibilidad, la conversación o la intuición se delegan cada vez más a sistemas automáticos. Viajar, comprar, acceder a un servicio o incluso ser reconocido como persona se vuelve asunto de un algoritmo que decide desde una base de datos fría y ajena. La promesa de eficiencia convive con la amenaza de una vigilancia constante, una discriminación digital normalizada y la reducción de nuestra diversidad a patrones predecibles.

Al mismo tiempo, el mundo laboral se fragmenta en pedazos cada vez más pequeños de validación. Las trayectorias que antes se construían con oficio, experiencia y comunidad ahora se desmenuzan en microcredenciales, evaluaciones automáticas y certificaciones que se acumulan como capas finas y frágiles. La presión por actualizarse sin descanso genera ansiedad, desigualdad y una competitividad que erosiona la creatividad, el ocio y la posibilidad de una vida plena. La idea de trabajar para vivir se convierte en vivir para sostener un currículum siempre insuficiente.

El reto que emerge al mirar estas dos fuerzas en conjunto es profundo: ¿cómo evitar que el futuro se reduzca a datos y credenciales, perdiendo la riqueza de lo humano, la diversidad de experiencias y la dignidad de imaginar otras formas de ser y trabajar? Frente a este panorama, consideramos urgente redefinir los parámetros desde los cuales damos sentido a la tecnología, al trabajo y a la vida en común.

En este sentido, la cooperación y la imaginación colectiva se vuelven esenciales para dar sentido a lo que está cambiando y cocrear futuros más humanos, justos y diversos.

La propuesta de solución

Frente a la amenaza de que lo humano se reduzca a datos impersonales y credenciales fragmentadas, creemos que la mejor forma de responder no es con resistencia pasiva ni con aceptación ciega, sino con creatividad aplicada colectivamente. La creatividad nos permite no solo imaginar futuros distintos, sino también encontrar salidas concretas a partir de aquello que hoy parece inamovible.

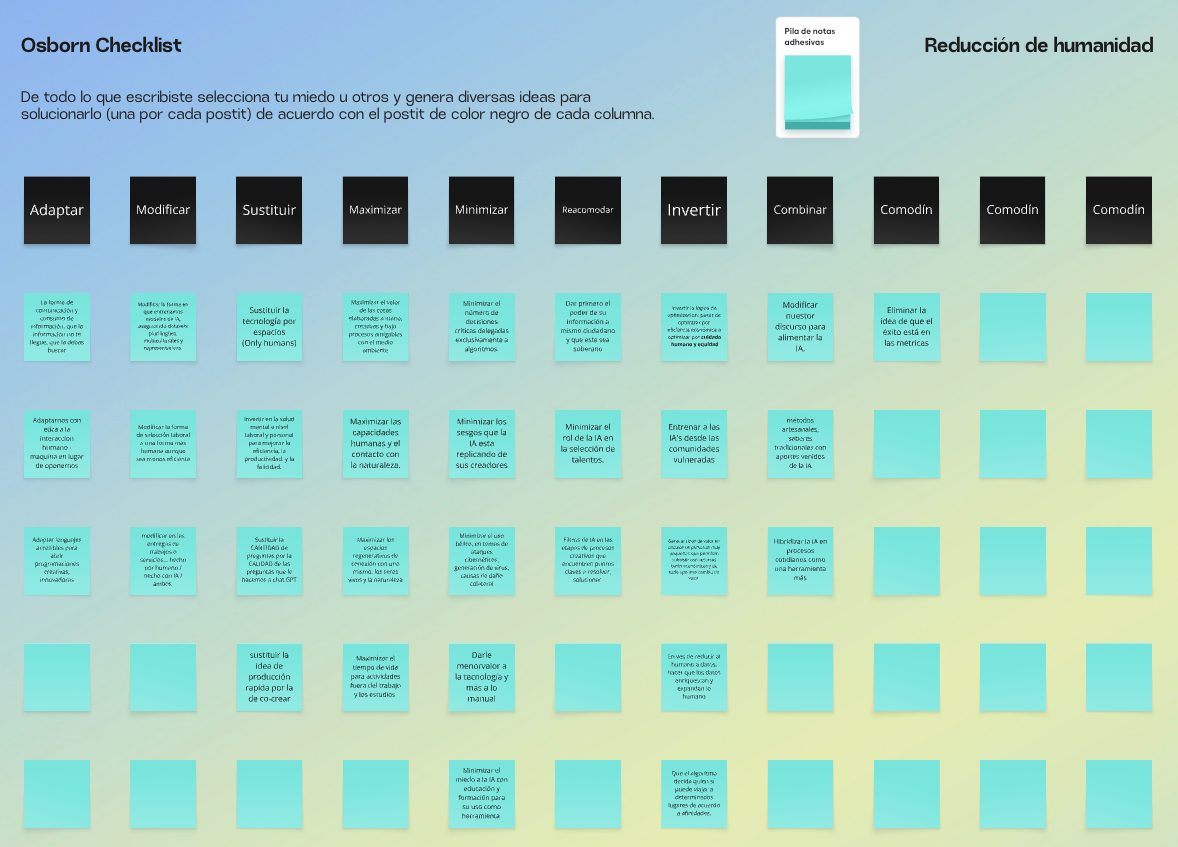

Para este propósito utilizamos el Osborn Checklist, una metodología de ideación que nos invita a mirar los problemas desde ángulos distintos: adaptar, modificar, sustituir, maximizar, minimizar, reacomodar, invertir y combinar. Cada una de estas variables funciona como un lente creativo que transforma el miedo en posibilidad y el bloqueo en alternativa.

Nuestra idea es tener conversaciones que:

Transformen el miedo en acción creativa: si tememos perder el control de nuestros datos, podemos imaginar formas de invertir la lógica de optimización hacia el cuidado humano, o de modificar la manera en que entrenamos a las IA para que representen mejor nuestras culturas.

Conecten lo tecnológico con lo humano: si sentimos ansiedad ante la fragmentación laboral, podemos combinar la IA con la sensibilidad de los reclutadores, adaptar los modelos de educación a trayectorias más cortas e inclusivas, o maximizar el valor de los oficios y la creatividad humana frente a lo automático.

Promuevan la participación activa en futuros preferidos: el checklist nos permitió convertir preocupaciones abstractas en propuestas tangibles, desde cambios en cómo nombramos a las personas hasta microacciones que podemos realizar en nuestra vida diaria para reequilibrar la relación entre tecnología, trabajo y humanidad.

De esta manera, los retos dejan de ser un callejón sin salida para convertirse en un terreno fértil de experimentación creativa. No se trata de negar los riesgos, sino de enfrentarlos con imaginación, ética y acción colectiva, usando la creatividad como antídoto frente a la deshumanización y la precarización.

Proceso

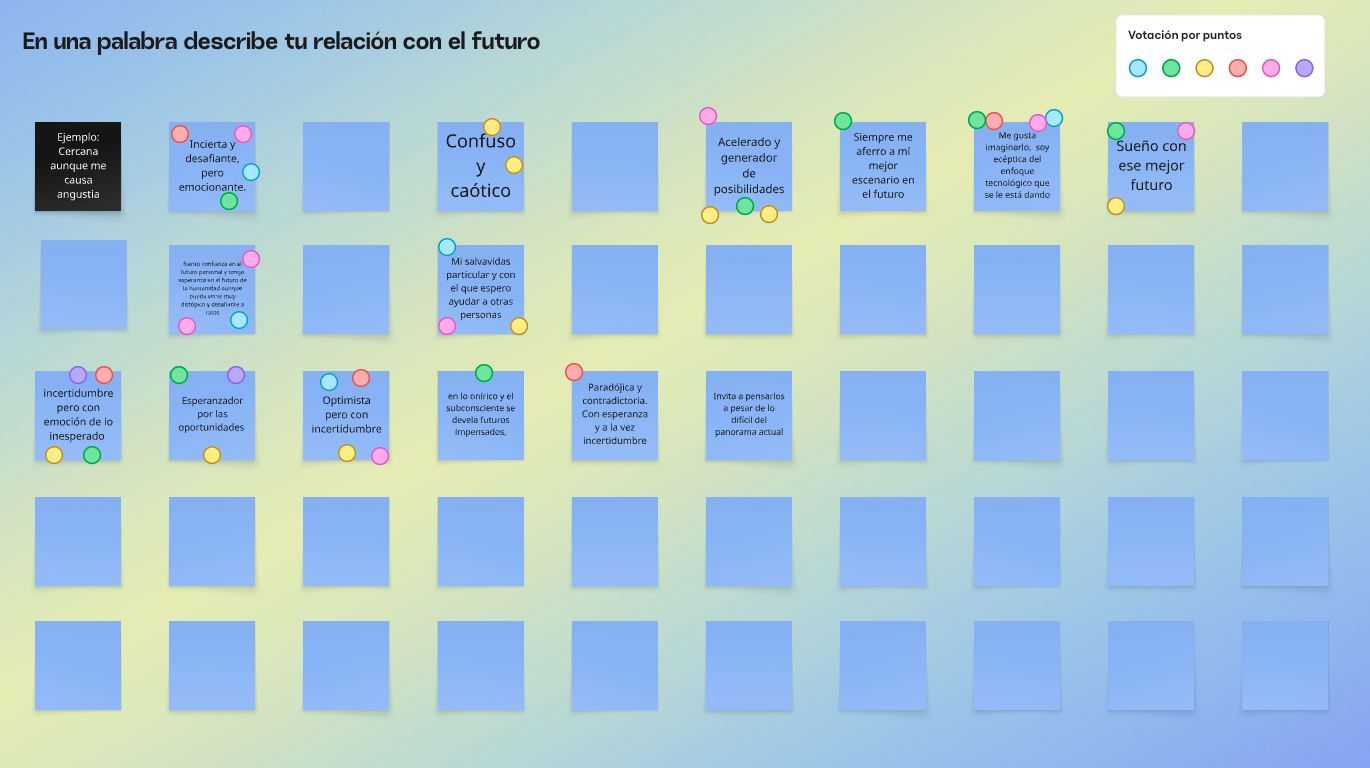

Paso 1 – Nuestra relación con el futuro

En agosto abrimos la sesión con una pregunta sencilla, pero cargada de profundidad: “En una palabra, describe tu relación con el futuro”. Este gesto inicial nos permitió reconocernos en la diversidad de percepciones que habitan entre nosotros: algunos nombraron el futuro como incierto, caótico o amenazante, mientras que otros lo definieron como esperanzador, acelerado, creativo o lleno de posibilidades.

Aunque las respuestas fueron distintas, todas compartían una característica: reflejaban la complejidad de vivir en un presente atravesado por la tecnología, la incertidumbre laboral y la búsqueda de nuevos sentidos de lo humano. Este ejercicio no fue solo un calentamiento, sino una forma de revelar el estado emocional y cognitivo con el que cada persona llega a la conversación.

La práctica de condensar emociones e ideas en una sola palabra generó un lenguaje común que nos conectó desde el inicio y que sirvió como brújula para todo lo que vendría después.

A pesar de la variedad, emergieron patrones: muchos mencionaron la tensión entre miedo y esperanza, otros resaltaron la curiosidad y la posibilidad de cambio, y no faltaron quienes señalaron la confusión y la sobrecarga que sienten ante la velocidad de los acontecimientos. Esta constelación de palabras se transformó en el primer mapa de la sesión: un recordatorio de que el futuro no es unívoco, sino un terreno múltiple que debemos aprender a transitar juntos.

Paso 2 – Un marco en común

En agosto trabajamos con dos tendencias que revelan tensiones centrales de nuestro tiempo: Reducción de humanidad al dato y Carpaccio de habilidades, extraídas de nuestro Tendencetario.

La primera, Reducción de humanidad al dato, nos habla de cómo la vida cotidiana se está traduciendo cada vez más en información procesada por máquinas. Los sistemas de identificación biométrica, la vigilancia algorítmica y la extracción constante de datos convierten a las personas en perfiles estadísticos. Esta dinámica promete eficiencia y control, pero al mismo tiempo plantea un riesgo profundo: perder de vista la complejidad de lo humano y aceptar que nuestra identidad quede subordinada a registros impersonales. El reto aquí no es solo tecnológico, sino cultural: ¿qué pasa cuando dejamos que un algoritmo decida quién puede viajar, acceder a un crédito o incluso ser reconocido como sujeto de derechos?

Por otro lado, Carpaccio de habilidades se refiere a la fragmentación creciente de lo que significa estar “calificado” para un trabajo. Las habilidades ya no se reconocen como un tejido integral de experiencias y saberes, sino como láminas finas que deben exhibirse en forma de microcredenciales, certificaciones rápidas o badges digitales. Este modelo abre posibilidades de aprendizaje flexible y carreras personalizadas, pero también amenaza con precarizar el trabajo, acelerar la obsolescencia de competencias y generar desigualdades aún más marcadas. La presión constante por actualizarse y demostrar valor puede despojar a las personas de creatividad, curiosidad y tiempo para el ocio o el cuidado.

Vistas en conjunto, estas dos tendencias nos colocan frente a un dilema común: la reducción de lo humano —ya sea a datos impersonales o a credenciales fragmentadas—. Ambas nos interpelan sobre la urgencia de repensar cómo queremos relacionarnos con la tecnología, el trabajo y la identidad, y sobre la necesidad de imaginar futuros donde lo humano no se diluya, sino que se expanda.

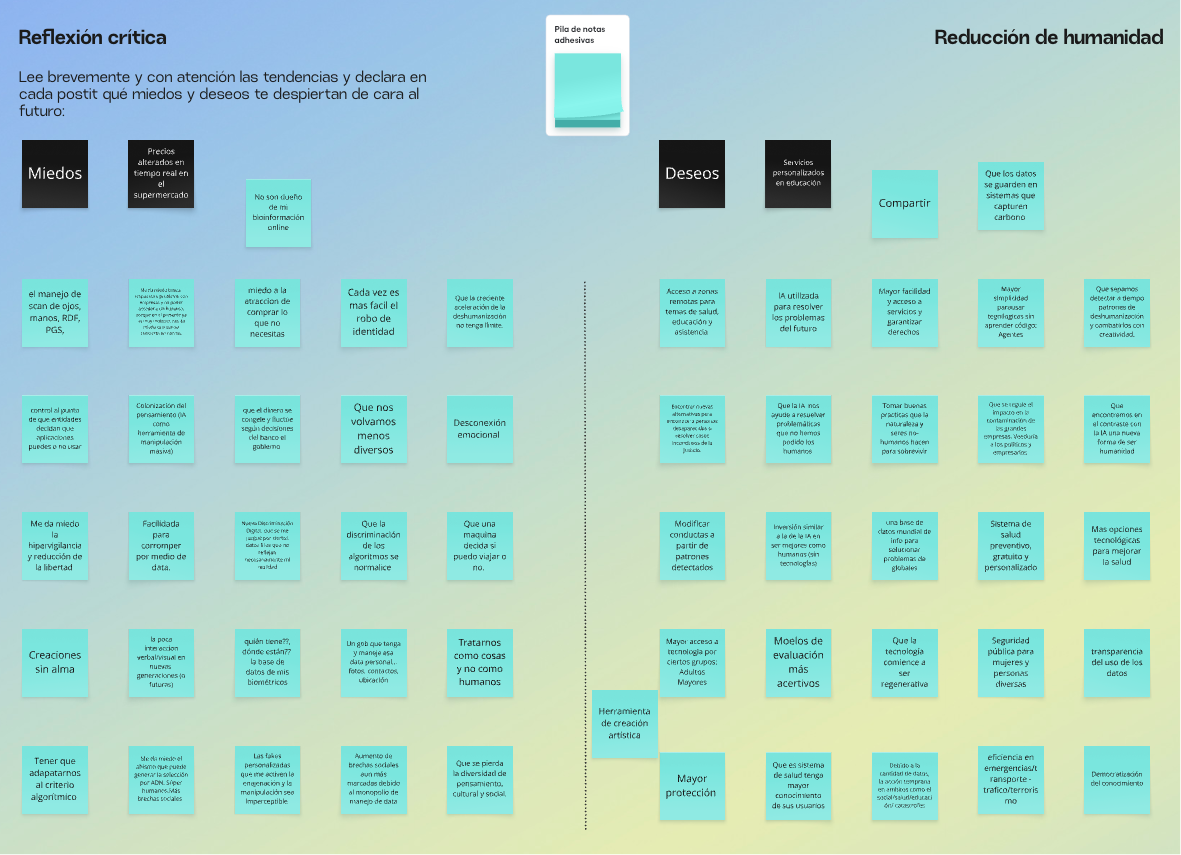

Paso 3 – Análisis de miedos y deseos

Una vez enmarcadas las tendencias, invitamos a los participantes a explorar el territorio emocional y crítico que se abre entre ellas. La dinámica fue sencilla pero poderosa: nombrar los miedos y deseos que despierta cada tendencia. El ejercicio nos permitió reconocer que, más allá de lo técnico, lo que está en juego son dimensiones vitales de nuestra humanidad, nuestras relaciones y nuestras formas de vida.

Miedos

Hallazgo: Los miedos reflejan la percepción de una pérdida progresiva de control y sentido.

En el caso de Reducción de humanidad al dato, los temores se concentraron en torno a la erosión de la libertad individual: la vigilancia constante, la colonización del pensamiento por algoritmos, el riesgo de discriminación automática, la posibilidad de que una máquina decida quién puede viajar o acceder a un servicio. También apareció con fuerza la inseguridad frente al uso de datos biométricos —“¿dónde están mis huellas, mis iris, mis contactos?”—, así como el miedo a que la diversidad cultural y social se diluya en la homogeneización digital. La pérdida de interacción humana y la creación de productos “sin alma” completan un panorama donde lo tecnológico parece imponerse como una fuerza deshumanizadora.

En Carpaccio de habilidades, los miedos se enfocaron en la precarización laboral y la pérdida de creatividad. Se mencionó la angustia de tener que acumular certificaciones sin fin, la obsolescencia rápida de competencias, la marginación de quienes no logren actualizarse y la delegación de procesos de selección laboral a sistemas automáticos. El temor a un futuro donde “los trabajos queden en manos de no-especialistas”, donde las nuevas generaciones pierdan la curiosidad y donde el éxito se mida únicamente por métricas de productividad, refleja un malestar profundo frente a la lógica competitiva y tecnocrática.

En conjunto, los miedos de ambas tendencias revelan la amenaza de una vida cada vez más gobernada por sistemas impersonales, donde las decisiones cruciales y las trayectorias vitales se escapan de las manos de las personas.

Deseos

Hallazgo: Los deseos expresan la esperanza de que la tecnología y el trabajo puedan expandir lo humano en lugar de reducirlo.

Para Reducción de humanidad al dato, emergieron anhelos de usos positivos y regenerativos de la tecnología: sistemas de salud gratuitos y personalizados, acceso a educación remota en comunidades aisladas, IA aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas o a la justicia pendiente, transparencia en el uso de datos y creación de herramientas de arte y conocimiento abierto. Los participantes también imaginaron un futuro donde la tecnología se convierta en aliada de la regeneración ambiental —almacenando datos en sistemas que capturen carbono o vigilando la contaminación empresarial—, y donde sirva para fortalecer la diversidad y la creatividad en lugar de erosionarlas.

En el caso de Carpaccio de habilidades, los deseos se centraron en la humanización del trabajo: carreras personalizadas que permitan a cada persona encontrar su pasión, roles que incluyan la salud mental y la espiritualidad, mayor flexibilidad en los liderazgos y reconocimiento de oficios y talentos no convencionales. Se habló de transformar el éxito colectivo más allá de la competitividad, de ampliar el tiempo de ocio y recreación, de validar aprendizajes intergeneracionales y de promover la cocreación por encima de la obediencia ciega. Este horizonte refleja el deseo de que las habilidades no sean solo un requisito de mercado, sino una forma de realización personal y comunitaria.

En conjunto, los deseos dibujan un futuro alternativo en el que lo tecnológico se convierte en herramienta de cuidado, creatividad y equidad, y donde el trabajo recobra su dimensión de sentido, libertad y comunidad.

Paso 4 – Ideación con Osborn Checklist

Para transformar los miedos en propuestas de acción, utilizamos el Osborn Checklist, una técnica de creatividad desarrollada por Alex Osborn que invita a explorar un problema desde ocho ángulos distintos:

Adaptar: ¿Qué podríamos tomar de otro contexto y aplicar aquí?

Modificar: ¿Qué podemos cambiar en el proceso, las reglas o el lenguaje?

Sustituir: ¿Qué elemento podemos reemplazar por otro?

Maximizar: ¿Qué deberíamos potenciar o exagerar?

Minimizar: ¿Qué deberíamos reducir o limitar?

Reacomodar: ¿Qué pasaría si reorganizamos el orden, el uso o los roles?

Invertir: ¿Qué pasaría si hiciéramos lo contrario?

Combinar: ¿Qué podríamos unir o fusionar para generar algo nuevo?

Respuestas de los participantes

Reducción de humanidad

Adaptar: la forma de comunicación y consumo de información, para que las personas busquen activamente lo que necesitan; lenguajes accesibles para abrir programaciones creativas.

Modificar: la manera en que entrenamos modelos de IA (con datasets plurilingües, multiculturales y representativos); el discurso que alimenta la IA; la selección laboral hacia procesos más humanos; las entregas de trabajos señalando si fueron hechos por humanos, IA o ambos.

Sustituir: tecnología por espacios “only humans”; cantidad de preguntas por calidad en lo que pedimos a la IA; la lógica de producción rápida por la de co-crear.

Maximizar: el valor de lo artesanal y creativo; la conexión con la naturaleza; las capacidades humanas frente a las técnicas; los espacios regenerativos fuera del trabajo.

Minimizar: las decisiones críticas delegadas a algoritmos; los sesgos replicados; el rol de la IA en la selección de talentos; el uso bélico y publicitario de los datos.

Reacomodar: los usos de la IA en etapas de procesos creativos, como apoyo y no como sustitución.

Invertir: pasar de optimizar por eficiencia económica a optimizar por cuidado humano; poner los valores manuales y artesanales por encima de lo tecnológico.

Combinar: saberes tradicionales con aportes de IA; IA como herramienta cotidiana híbrida; generar círculos pequeños de valor económico y social.

Carpaccio de habilidades

Adaptar: programas de capacitación para cambiar de carrera en trabajos dignos; tecnologías de IA accesibles para quienes no son técnicos; alertas tempranas para emergencias.

Modificar: métodos de feedback laboral; ciclos educativos más cortos; contratos con condiciones más equilibradas; lenguaje para nombrar procesos humanos desde la emoción y el cuidado.

Sustituir: el rol exclusivo de la IA en la evaluación de talentos por sistemas mixtos humano-máquina; la obediencia ciega por pensamiento crítico; la visión de consumidores por ciudadanos capaces de crear futuros.

Maximizar: aprender de los errores; el interés en espiritualidad y habilidades sociales; la educación personalizada; el acceso a educación innovadora intergeneracional.

Minimizar: la competitividad laboral; el número de personas sin acceso a desarrollar habilidades; la inseguridad para mujeres, infancia y comunidades diversas; un sistema educativo monotemático.

Reacomodar: algoritmos solo en actividades no críticas; horarios y funciones en roles de trabajo.

Invertir: tiempo en autoconocimiento y en cómo aprender antes de educarse formalmente.

Combinar: tecnología con arte, juego y experimentación; gamificación con resolución de retos; soft skills con habilidades técnicas; co-creación en lugar de competencia.

Hallazgos principales

Hallazgo 1 – Recuperar lo humano como valor central.

En el caso de Reducción de humanidad, la mayoría de ideas apuntaron a revalorizar lo humano frente a lo algorítmico: desde maximizar el valor de lo artesanal y creativo, hasta sustituir la producción rápida por dinámicas de co-creación. También emergió la urgencia de invertir la lógica dominante, pasando de optimizar por eficiencia económica a optimizar por cuidado humano. En conjunto, esto refleja un patrón claro: el deseo de que la tecnología no sustituya lo humano, sino que lo expanda.

Hallazgo 2 – Reconocer límites y reubicar el papel de la IA.

Varios aportes coincidieron en minimizar las decisiones críticas delegadas a algoritmos y en reacomodar su papel a tareas de apoyo, no de sustitución. Aparece así la noción de una IA “colaborativa”, más herramienta que juez, y de un sistema donde los ciudadanos sean soberanos de sus propios datos.

Hallazgo 3 – Abrir lenguajes y fusionar saberes.

La categoría de combinar generó aportes muy potentes: unir saberes tradicionales con IA, hibridizar la tecnología con procesos artísticos o regenerativos, y crear círculos de valor económico y social más pequeños y resilientes. Aquí se percibe un deseo de fusionar mundos en lugar de enfrentarlos, generando futuros híbridos y diversos.

Hallazgo 4 – Humanizar el aprendizaje y el trabajo.

En el caso de Carpaccio de habilidades, las respuestas apuntaron a modificar y adaptar los sistemas educativos y laborales: ciclos más cortos, feedback más humano, contratos más equilibrados y programas de reconversión profesional. La clave aquí es pasar de un modelo rígido y competitivo a uno flexible y centrado en la persona.

Hallazgo 5 – Redefinir el éxito y ampliar el reconocimiento.

Al maximizar y sustituir, emergió el deseo de reconocer pasiones, oficios y trayectorias diversas, más allá de certificaciones. Se habló de validar el error como fuente de aprendizaje, de sustituir la obediencia ciega por pensamiento crítico, y de promover carreras personalizadas que integren salud mental, espiritualidad y creatividad. Esto revela una crítica directa a la lógica meritocrática, proponiendo en su lugar un paradigma de éxito inclusivo y colectivo.

Hallazgo 6 – Combinar tecnología y humanidad en clave lúdica.

Las ideas de combinar en esta tendencia abrieron caminos inesperados: unir tecnología con arte, juego y experimentación; fusionar soft skills con capacidades técnicas; y usar la gamificación para resolver retos de forma creativa. Aquí aparece una visión optimista: la posibilidad de que la tecnología amplifique la imaginación humana en lugar de limitarla.

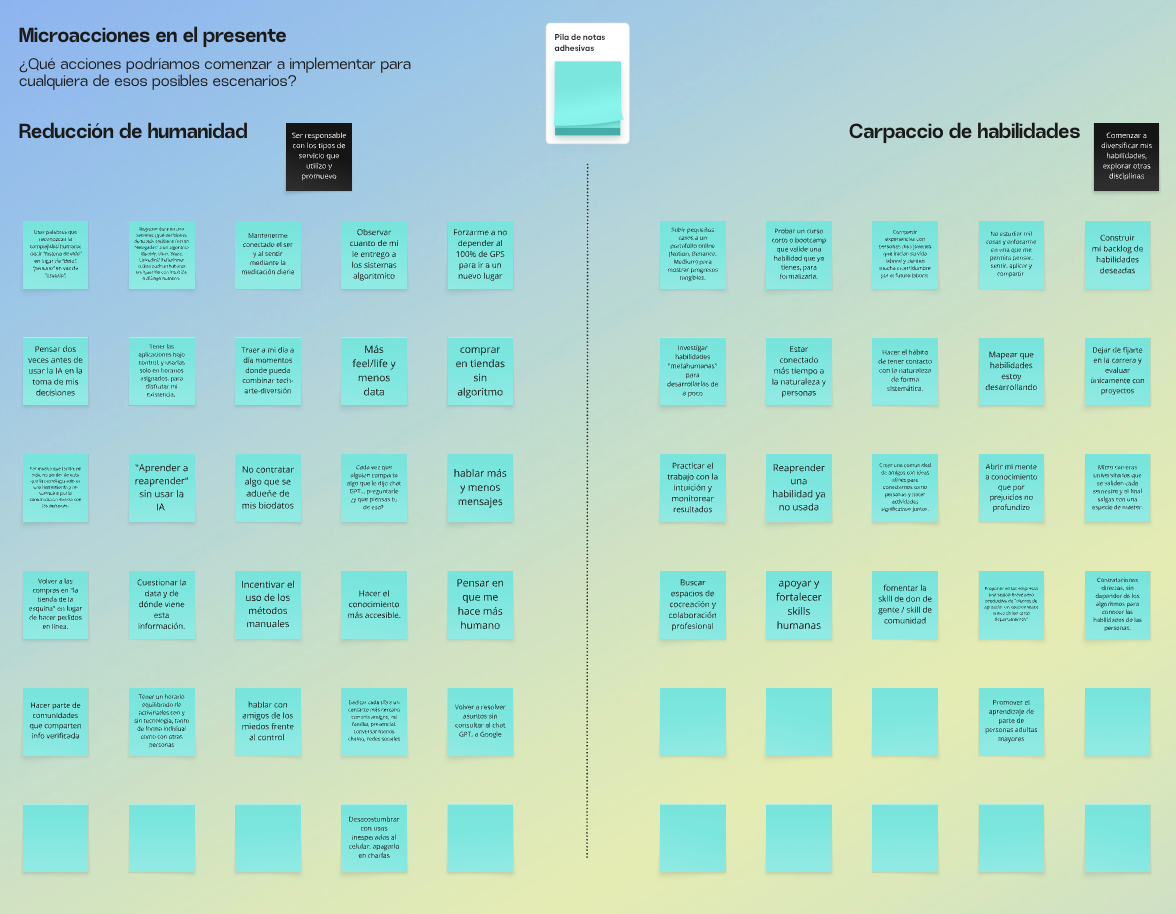

Paso 5 – Microacciones

Después de transformar los miedos en ideas creativas, invitamos a los participantes a dar un paso más: bajar esas visiones a lo cotidiano. La pregunta fue: ¿qué microacciones podríamos comenzar a implementar hoy para acercarnos a los futuros que deseamos?

Este ejercicio permitió reconocer que el cambio no siempre depende de grandes transformaciones estructurales, sino que puede comenzar en los gestos, hábitos y elecciones de cada día. Las microacciones funcionan como semillas de futuros preferidos, pequeñas prácticas que nos recuerdan que lo humano se construye en lo inmediato, en lo que hacemos con nuestros datos, nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestros aprendizajes.

Algunas de las microacciones propuestas

Nombrar a las personas como “historias de vida” y no como “datos”.

Registrar qué decisiones diarias delegamos a algoritmos y reflexionar sobre ellas.

Reducir el uso automático de GPS, compras en línea y servicios algorítmicos.

Promover espacios de conversación presencial con amigos y familia.

Subir pequeños casos a portafolios online para mostrar avances tangibles.

Practicar microcarreras o bootcamps para validar habilidades paso a paso.

Proponer en empresas espacios semanales de aprendizaje colectivo.

Fomentar el contacto constante con la naturaleza y la comunidad.

Las microacciones propuestas muestran un mismo patrón: la necesidad de recuperar agencia personal y colectiva frente a sistemas que nos reducen a datos o credenciales. Se trata de reapropiarnos del lenguaje, de los hábitos cotidianos y de las formas de aprendizaje para que lo humano no desaparezca en la automatización.

Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un poder simbólico y práctico: nos recuerdan que el futuro no se construye únicamente con políticas o innovaciones tecnológicas, sino también con decisiones diarias que refuerzan nuestra autonomía, nuestra creatividad y nuestra conexión con otros.

En este sentido, las microacciones se convierten en un llamado a la coherencia: si queremos un futuro más humano, debemos empezar a practicarlo en lo inmediato. No son gestos aislados, sino parte de una constelación de posibilidades que, al acumularse, pueden abrir horizontes más amplios, diversos y justos.

Conclusión

Al explorar Reducción de humanidad al dato y Carpaccio de habilidades, descubrimos que los riesgos más profundos no se encuentran en la tecnología en sí, sino en lo que aceptamos normalizar: la reducción de nuestra identidad a un perfil algorítmico y la fragmentación de nuestras capacidades en credenciales sin alma.

Los miedos expresados reflejan con claridad esa amenaza: la vigilancia constante, la discriminación digital, la precarización laboral y la pérdida de creatividad. Sin embargo, los deseos revelaron la potencia de imaginar futuros alternativos: tecnologías regenerativas, salud preventiva, educación accesible, carreras personalizadas y trabajo con sentido. Esta dualidad —miedo y esperanza, angustia y deseo— fue el verdadero corazón del ejercicio.

El uso del Osborn Checklist nos permitió dar un giro: pasar de la preocupación abstracta a la acción creativa. Adaptar, modificar, sustituir, maximizar, minimizar, reacomodar, invertir y combinar se convirtieron en lentes que transformaron la ansiedad en posibilidad. De ahí surgieron hallazgos clave: revalorizar lo humano como centro, reorientar la IA hacia la colaboración y no la sustitución, reconocer oficios y pasiones más allá de credenciales, y fusionar saberes tradicionales con innovación tecnológica.

Finalmente, las microacciones aterrizaron estas ideas en lo cotidiano: cambiar el lenguaje que usamos para nombrarnos, cuestionar qué decisiones delegamos a algoritmos, dedicar tiempo a la naturaleza y la comunidad, validar nuestras habilidades en espacios creativos, o proponer dinámicas de aprendizaje colaborativo. Son gestos pequeños, pero con un poder transformador: prácticas inmediatas que anticipan los futuros que queremos habitar.

Desde nuestra perspectiva, el ejercicio confirmó que la mejor estrategia frente a los retos del futuro no es la resistencia pasiva ni la aceptación acrítica, sino la creatividad colectiva aplicada a la vida cotidiana. Si algo nos queda claro es que el futuro no se escribe desde la comodidad de un algoritmo ni desde la ansiedad de acumular credenciales: se construye desde la capacidad humana de imaginar, cooperar y cuidar.

En síntesis, lo que descubrimos en esta sesión es que el futuro no debe reducirnos, sino expandirnos. Y que esa expansión no se logrará de golpe ni desde arriba, sino en la suma de pequeñas acciones, en la práctica constante de crear juntos y en el compromiso de no dejar que lo humano se diluya en datos ni en métricas.

El reto está en marcha, pero también lo está la respuesta: una comunidad que elige imaginar y accionar futuros más diversos, justos y profundamente humanos.