El reto

En la cuarta sesión del año con la comunidad de Futuros Creativos, nos enfrentamos a una pregunta provocadora: ¿cómo generar ideas radicales sobre futuros posibles sin caer en la trampa del realismo domesticado? El objetivo no era solo imaginar escenarios especulativos, sino hacerlo desde un ejercicio metodológico colectivo que nos permitiera cruzar lo estructural con lo cotidiano.

Para ello, se seleccionaron dos tendencias de nuestro Tendencetario: Fricasé de voltaje y Fermentación de fibras. Ambas funcionan como recetas abiertas, con ingredientes tecnológicos, sociales y simbólicos que hablan de transiciones complejas: la electrificación de la movilidad y la reconfiguración profunda de la industria textil. La herramienta que utilizamos para trabajar estas tendencias fue el Fast Idea Generator, un dispositivo creativo que permite reconfigurar realidades a partir de operaciones conceptuales como inversión, injerto o exageración.

La propuesta fue clara: tomar estas dos tendencias como materia prima y cocinarlas colectivamente hasta que sus posibilidades se volvieran inusuales, extrañas, e incluso incómodas. Porque, como intuimos en Futuros Creativos, si nuestras ideas de futuro no incomodan, probablemente no están empujando lo suficiente.

La propuesta de solución

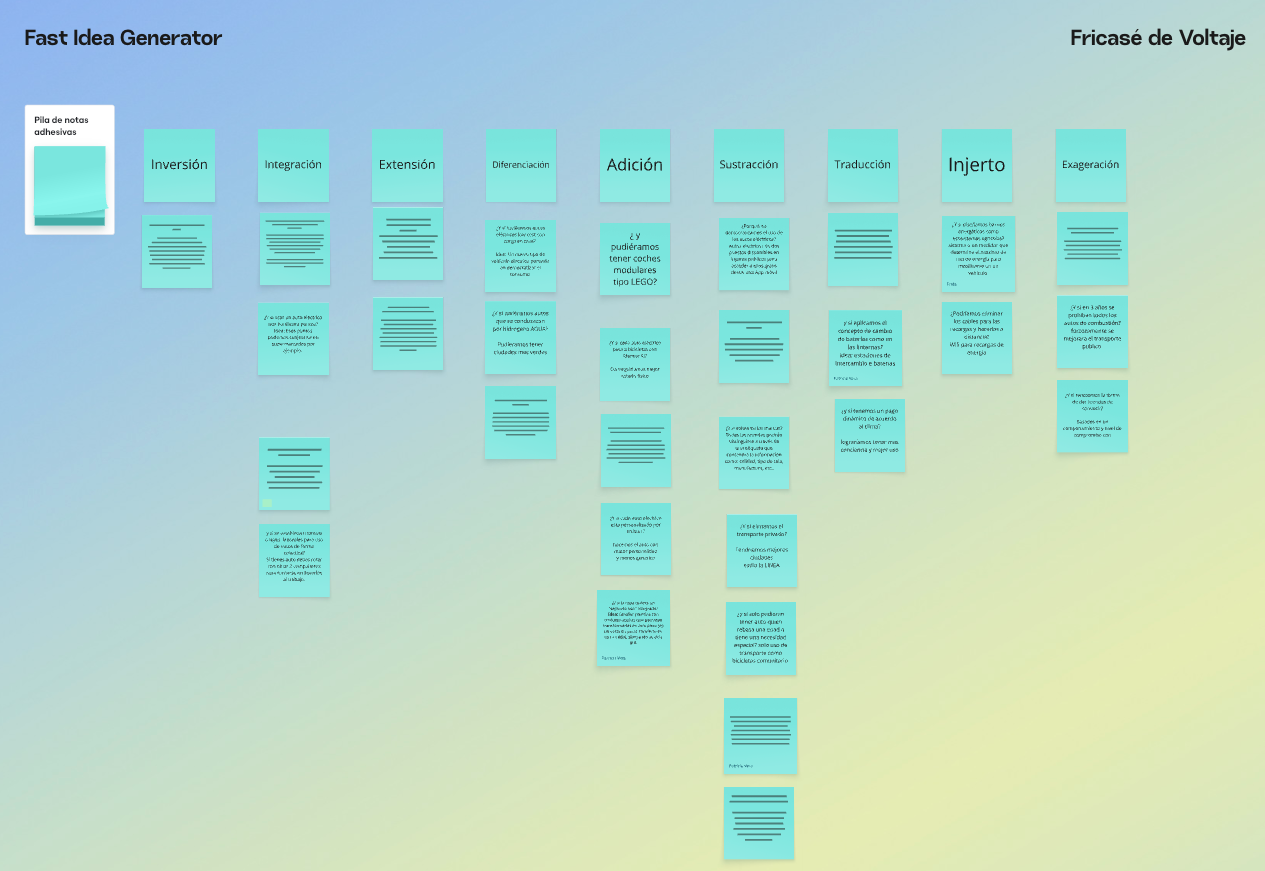

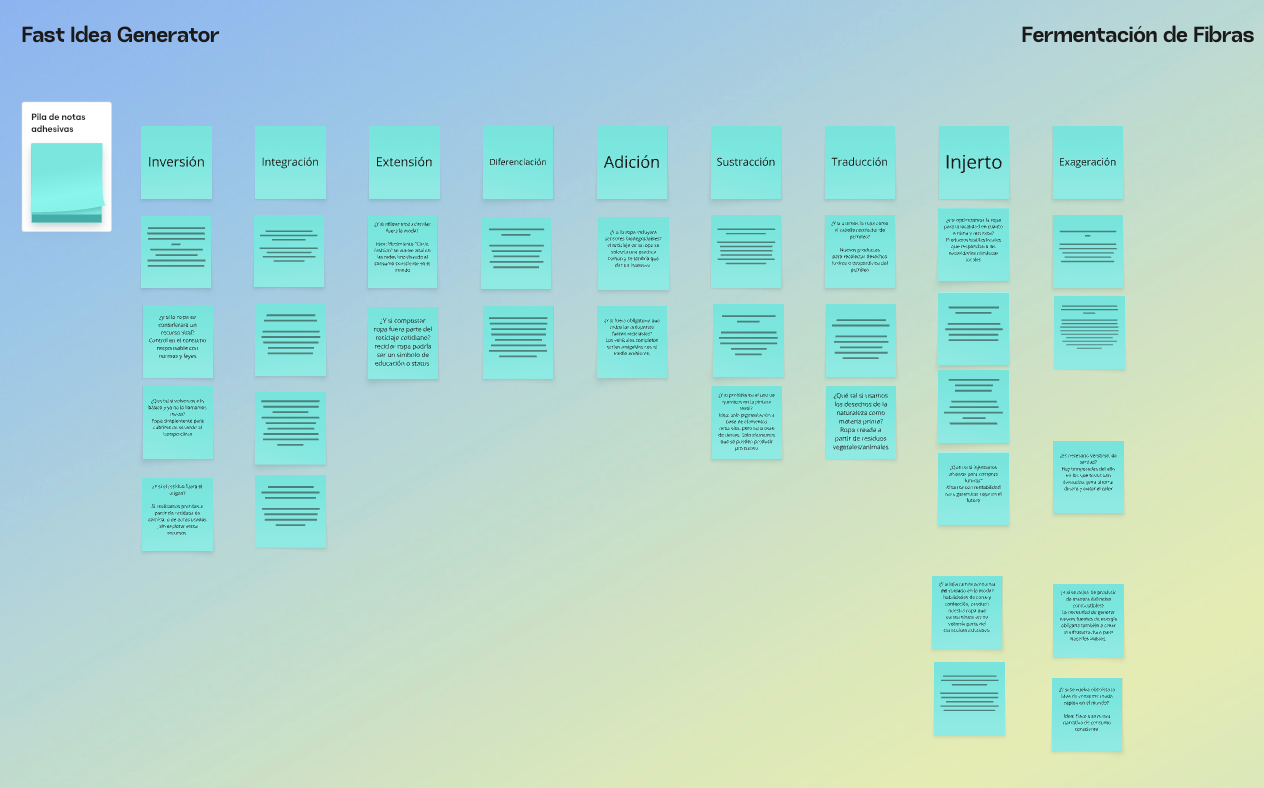

Para esta sesión trabajamos con el Fast Idea Generator, una herramienta desarrollada por Nesta (2013) con el objetivo de estimular la generación de ideas a partir de la reformulación sistemática de supuestos. En lugar de iniciar desde cero, esta metodología propone tomar una práctica, tendencia o concepto ya existente, y someterlo a una serie de transformaciones conceptuales que permitan imaginar alternativas no evidentes.

El modelo se compone de nueve principios heurísticos, también llamados “desafíos de pensamiento”, que permiten tensionar o reconfigurar el fenómeno observado:

Inversión: reconsiderar la práctica a partir de su opuesto o reverso estructural.

Integración: combinarla con otras ofertas, sistemas o prácticas que usualmente no están vinculadas.

Extensión: proyectarla más allá de su escala, tiempo o espacio habitual.

Diferenciación: segmentarla para públicos, contextos o propósitos específicos.

Adición: incorporar un nuevo componente funcional, simbólico o operativo.

Sustracción: eliminar elementos asumidos como necesarios, para revelar otras posibilidades.

Traducción: aplicar marcos o lógicas propias de otros sectores o disciplinas.

Injerto: insertar una dimensión externa para alterar su funcionamiento o sentido.

Exageración: llevar la práctica a un nivel extremo o hiperbólico para explorar sus límites.

A diferencia de enfoques centrados en la optimización o mejora incremental, el Fast Idea Generator facilita el pensamiento divergente, expandiendo el rango de posibilidades sin necesidad de recurrir a soluciones tecnológicas o presupuestos elevados.

En esta sesión, lo empleamos como dispositivo especulativo, con el objetivo de generar quiebres imaginativos que permitieran visualizar futuros alternativos desde una lógica de complejidad, crítica y descolonización de los imaginarios. Para ayudar a los participantes creamos una aplicación que les mostraba por medio de tarjetas cada principio heurístico con ejemplos y preguntas. Puedes consultarla aquí.

Proceso

Paso 1 – ¿Cómo nos sentimos hoy?

Antes de activar cualquier ejercicio de imaginación prospectiva, abrimos la sesión con un reconocimiento emocional colectivo. En esta ocasión, lo hicimos de forma explícita a través de una pregunta directa: ¿cómo te sientes hoy?, cuya respuesta fue representada mediante emojis elegidos por las personas participantes. Este gesto gráfico, aparentemente informal, funcionó como un canal inmediato de expresión afectiva y permitió construir una lectura visual del estado anímico del grupo.

El mapeo resultante no fue homogéneo ni predecible. Aparecieron signos de energía positiva como ligereza, humor y apertura (😂, 😄, 😎), que pueden interpretarse como señales de disposición lúdica o curiosidad metodológica. Por otro, se manifiestan estados de ambivalencia, cansancio o saturación como 😐, 🤯, 😴, 😫 y 😰, que apuntan a una tensión emocional asociada al presente extendido en que habitamos.

También aparecen emociones físicas o somáticas —🤒, 🤢, 😓, 🥶— que pueden leerse como expresión de una corporalidad implicada en el acto de imaginar.

Este registro confirma una intuición central en los Estudios de Futuros: no pensamos el porvenir desde un lugar abstracto o neutro, sino desde cuerpos situados, afectivamente modulados, y políticamente expuestos.

Aceptar, nombrar y visibilizar esos estados es una condición para practicar futuros que no se limiten a lo probable, sino que se atrevan a transitar lo deseable y lo necesario.

Reconocer lo que sentimos al comenzar una sesión de futuros es, en sí mismo, un acto de posicionamiento epistemológico.

Para poner un mismo tema sobre la mesa, les pedimos a los participantes que previamente revisaran las tendencias llamadas “Fricasé de Voltaje” y “Fermentación de Fibras”, publicadas en el Tendencetario, el reporte de tendencias que elaboramos desde Blackbot.

- Fricasé de Voltaje: sobre las contradicciones emergentes de la movilidad eléctrica, donde la promesa de sostenibilidad entra en fricción con la infraestructura insuficiente, la obsolescencia de los vehículos y la concentración de recursos estratégicos como el litio. Una tendencia que problematiza la idea de transición energética cuando esta se impulsa sin transformación sistémica.

- Fermentación de Fibras: sobre la transformación radical del sistema moda, en el que los residuos del pasado se convierten en materia prima para futuros más conscientes, y donde el diseño circular, la compostabilidad y la trazabilidad emocional de las prendas comienzan a desplazar la lógica extractivista y descartable del fast fashion.

🔍 Observación relevante: aunque ambas tendencias abordan sectores distintos —energía y moda— comparten un trasfondo común: el desgaste del modelo de progreso lineal y la urgencia de imaginar futuros materiales que no solo sean sostenibles, sino regenerativos. En ambos casos, los límites de la infraestructura actual colapsan frente a las aspiraciones tecnológicas, dejando al descubierto una pregunta estructural: ¿qué tipo de futuros pueden sostenerse si las bases sobre las que se construyen no han sido rediseñadas?

Paso 2 – Fast Idea Generator

Con las emociones ya mapeadas y las tendencias contextualizadas, nos adentramos en el corazón metodológico de la sesión: generar ideas para futuros posibles utilizando el Fast Idea Generator como herramienta creativa y podríamos decir que hasta especulativa.

A partir de los nueve desafíos conceptuales que propone la herramienta —inversión, integración, extensión, diferenciación, adición, sustracción, traducción, injerto y exageración— las personas participantes exploraron cada una de las dos tendencias de manera colectiva, aplicando desplazamientos deliberados sobre sus componentes estructurales. El objetivo no fue crear ideas directamente de las tendencias, sino desnaturalizarlas, desarmarlas y recomponerlas en clave de futuros radicales, complejos y relacionales.

Fase 1 – Fricasé de Voltaje

En torno a la movilidad eléctrica, las ideas generadas no se limitaron a imaginar nuevas tecnologías, sino que cuestionaron las estructuras mismas de propiedad, uso y energía que organizan nuestros desplazamientos urbanos. Entre las propuestas destacadas:

Generación y redistribución de energía descentralizada: “¿Qué tal si logramos ser proveedores de energía eléctrica?” propuso un escenario donde hogares y empresas no solo consumen, sino también generan y distribuyen energía limpia, conectando directamente con los vehículos eléctricos en esquemas de intercambio comunitario.

Autos que producen más de lo que consumen: “¿Y si los autos eléctricos son generadores de nueva electricidad?” imaginó vehículos capaces de regenerar su propia energía y aportar excedentes a baterías domésticas o comunitarias, transformando cada automóvil en una unidad móvil de producción energética.

Componentes autoregenerativos y sistemas de intercambio: “¿Y si las baterías de los carros eléctricos no fueran de metales, sino de algún componente autoregenerable?” y “¿Y si aplicamos el concepto de cambio de baterías como en las linternas?” fueron dos ideas convergentes que apuntan a extender el ciclo de vida útil de las baterías a través de talleres de reacondicionamiento y estaciones públicas de intercambio rápido.

Movilidad por suscripción universal: “¿Y si los autos no se compran, solo se usan?” dio lugar a un escenario en el que las personas acceden al transporte mediante suscripciones flexibles gestionadas por alianzas público-privadas, desincentivando la propiedad individual y promoviendo un uso más eficiente y colectivo.

Movilidad condicionada por criterios sociales: “¿Y si nadie pudiera tener auto privado?” y “¿y si solo pudieran tener auto quienes rebasan una edad o tienen una necesidad especial?” sugieren futuros donde la posesión vehicular está regulada por criterios de impacto ambiental, equidad y cuidado colectivo.

Barrios energéticos inteligentes: “¿Y si diseñamos barrios energéticos como ecosistemas agrícolas?” planteó zonas urbanas con límites energéticos definidos, donde el uso del vehículo se adapta a la generación local y se monitorea a través de medidores comunitarios de sostenibilidad.

Carga sin fricción y espacios multifuncionales: “¿Podríamos eliminar los cables para las recargas y hacerlas a distancia?” propuso sistemas de carga por proximidad, y “¿Y si los centros de carga son multifuncionales?” extendió esta lógica a espacios híbridos que combinan recarga energética con oferta comercial, cultural y social.

Personalización simbólica y afectiva de los vehículos: “¿Y si cada auto eléctrico está personalizado por artistas?” introdujo la posibilidad de resignificar la movilidad desde el lenguaje visual, diseñando autos como extensiones del imaginario cultural y no solo como objetos funcionales genéricos.

Autos como espacios adaptativos: “¿Y si al auto le añadimos la posibilidad de ser una sala de juntas / trabajo?” propuso una reconfiguración del espacio interno del vehículo en función del tipo de viaje y las necesidades de sus ocupantes, especialmente bajo conducción autónoma.

Uso dinámico condicionado al clima o contexto: “¿y si tenemos un pago dinámico de acuerdo al clima?” planteó un modelo de tarifación ecológica adaptativa, y “¿Si pudieras restringir el auto solo para usos de largo alcance?” propuso prohibir el uso de vehículos en trayectos breves, reemplazándolos por medios alternativos o vehículos personales de baja escala.

Estas ideas, en su conjunto, articulan un desplazamiento radical de la movilidad entendida como propiedad privada, hacia modelos energéticos, económicos y normativos profundamente relacionales. Frente a una transición eléctrica que amenaza con repetir los errores del paradigma fósil, las personas participantes imaginaron futuros donde la movilidad deja de ser un derecho individual desvinculado del entorno, y pasa a ser un entramado colectivo, regenerativo y éticamente distribuido.

Fase 2 – Fermentación de Fibras

En el segundo bloque, la atención se dirigió a la transformación del sistema moda. Aquí, las ideas especulativas emergieron desde una sensibilidad marcada por el deseo de circularidad, la crítica al hiperconsumo y el potencial de la ropa como archivo afectivo.

Localidad climática como principio de diseño: “¿Y si optimizamos la ropa para la localidad en cuanto a clima y recursos?” propuso el desarrollo de textiles adaptados a condiciones específicas de territorio, en contraposición a las colecciones globalizadas que ignoran la diversidad climática y cultural.

Prohibición estratégica de materiales nocivos: “¿Y si prohibimos materiales que no son ecológicamente amigables?” sugirió establecer normativas que permitan usar ciertas fibras (como la lycra) solo en contextos funcionales específicos (como el deporte), desincentivando su uso decorativo y extendido.

Caducidad programada: “¿Y si cada prenda tuviera una fecha de fin?” propuso tratar la ropa como insumo con ciclo definido. Al llegar a su caducidad, la prenda sería devuelta a la marca o a sistemas especializados de reciclaje o rediseño.

Recuperación distribuida mediante laboratorios digitales: “¿Y si integramos laboratorios de fabricación digital locales a la cadena de valor?” apuntó hacia una infraestructura distribuida de transformación y upcycling, articulada con herramientas digitales y modelos de producción descentralizada.

Economía circular como principio rector: “¿Y si incluímos la economía circular totalmente?” reclamó un rediseño radical donde toda prenda se conciba desde el inicio para ser reusada, reparada, transformada o compostada.

Movimiento de pre-amados: “¿Y si se creara una comunidad de pre-amados?” imaginó una red de circulación afectiva de prendas usadas, inspirada en los libros que cambian de manos. Aquí, el valor no está en la novedad, sino en la historia compartida del objeto.

Vestimenta como sistema ecológico activo: “¿Y si usamos la ropa como el cabello recolector de petróleo?” propuso el diseño de prendas con capacidad para interactuar con el entorno y capturar contaminantes, reubicando el rol de la moda en la esfera de la regeneración ambiental.

Trajes únicos y mutables: “¿Y si usáramos un solo traje blanco que cambia de estilo según lo que vamos necesitando en el día?” propuso una pieza adaptable mediante proyecciones visuales o textiles inteligentes, que reduce el consumo sin reducir la expresividad estética.

Moda como educación pública: “¿Y si injertamos economía del cuidado en la moda?” sugirió reincorporar saberes como la costura, el remiendo o la producción artesanal al currículum escolar, resignificando la relación con la ropa como habilidad vital y no como consumo decorativo.

Uso de residuos naturales como insumo textil: “¿Qué tal si usamos los desechos de la naturaleza como materia prima?” propuso desarrollar fibras a partir de restos vegetales o animales, minimizando la extracción de recursos nuevos.

Narrativas regenerativas desde las marcas: “¿Y si cada marca de ropa integrara el diseño regenerativo en sus modelos de negocio?” proyectó un futuro en el que la industria no solo minimiza impacto, sino que repara tejidos sociales, simbólicos y ecológicos desde el diseño.

En conjunto, estas propuestas desplazan la moda desde el eje identitario al ecológico, y desde la novedad al cuidado. El resultado no es una negación del vestir, sino su redefinición como práctica relacional, ética y situada.

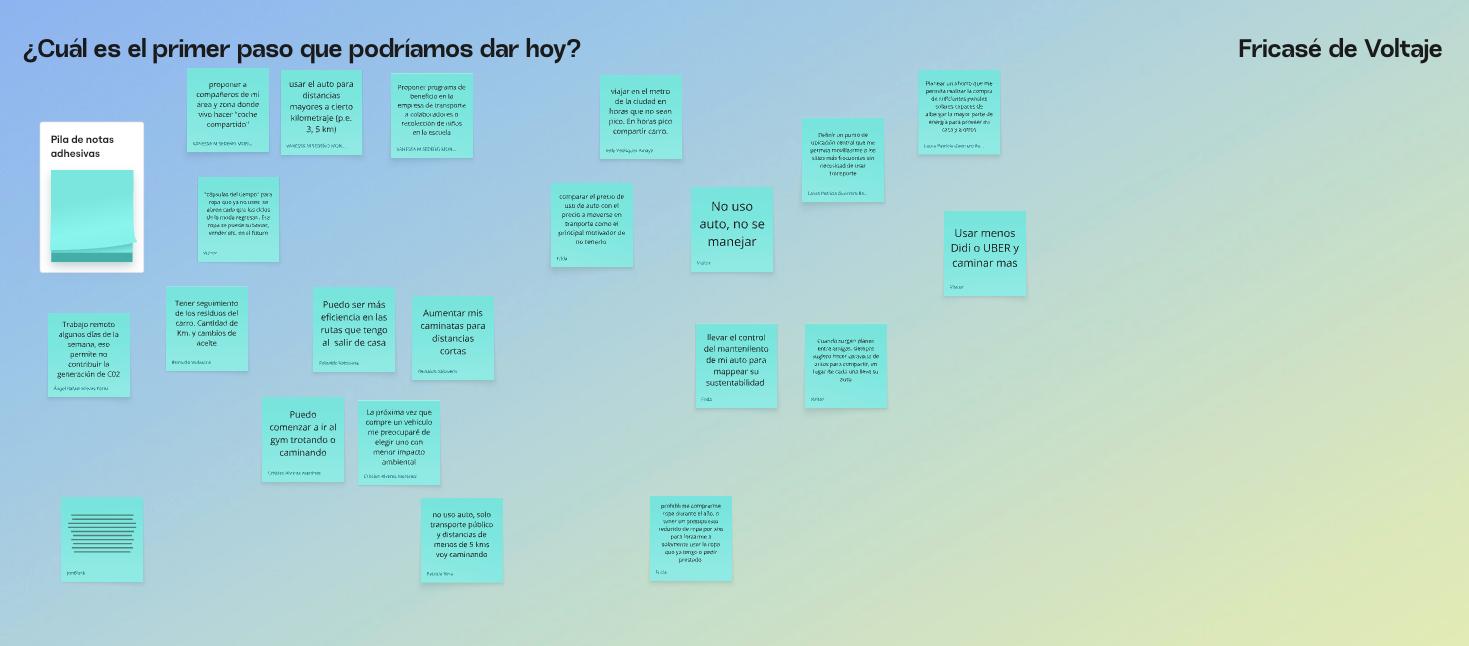

Paso 3 – Generar microacciones cotidianas

Después del ejercicio de ideación especulativa, la sesión propuso una pregunta de cierre que tensiona la imaginación hacia la acción:

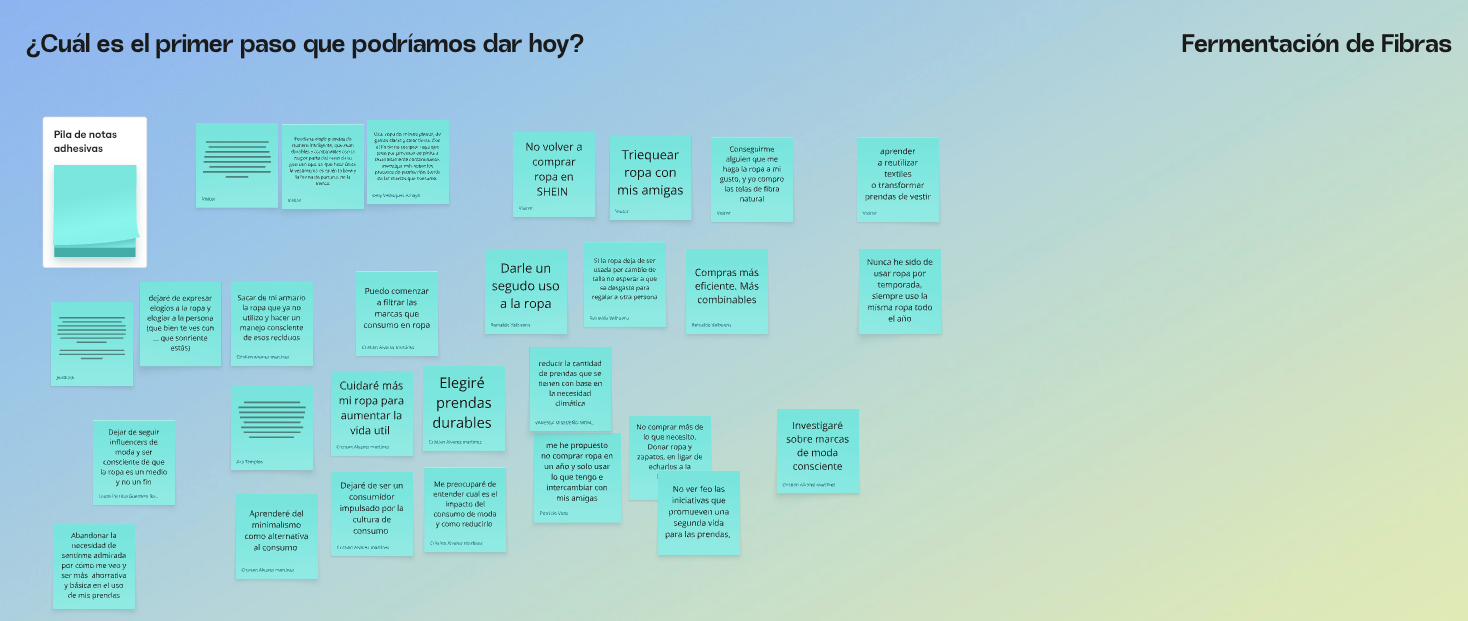

¿Cuál es el primer paso que podrías dar hoy para acercarte —o alejarte— de los futuros que acabas de imaginar?

Este momento funcionó para pasar de la visualización de sistemas futuros al reconocimiento de gestos cotidianos que —aunque pequeños— participan en la disputa por lo que vendrá. Las microacciones compartidas no solo revelaron deseos de transformación individual, sino también formas incipientes de corresponsabilidad colectiva.

Fase 1 – Microacciones para Fricasé de Voltaje

Entre las acciones vinculadas a los futuros imaginados para la movilidad eléctrica, se identificaron prácticas que pueden agruparse en tres ejes: reconfiguración del uso del vehículo, optimización energética y planeación doméstica para la autogeneración.

Reducción del uso del auto en trayectos breves: “usar el auto solo para distancias mayores a 3, 5 km”, “aumentar mis caminatas para distancias cortas”, “viajar en metro fuera de hora pico, y compartir carro en hora pico”, o directamente “no usar auto” fueron decisiones compartidas por varias personas.

Planeación de rutas y mantenimiento consciente: algunas personas mencionaron prácticas como “ser más eficiente en las rutas que tengo al salir de casa”, “llevar el control del mantenimiento del auto para mapear su sustentabilidad”, o “tener seguimiento de los residuos del carro, como kilometraje y cambios de aceite”.

Transición hacia energía distribuida: otras acciones apuntaron hacia formas más estructurales de transición energética en el hogar, como “planear un ahorro que me permita instalar paneles solares y almacenar energía”, o “evaluar qué implicaría tener una batería en el hogar para autoabastecer energía”.

Fomento de la movilidad compartida: varias personas expresaron su intención de “proponer coche compartido en su zona o empresa”, o adoptar prácticas espontáneas como “hacer caravana de autos entre amigas”.

Estas acciones reflejan una noción de futuro construida no desde grandes inversiones tecnológicas, sino desde el rediseño del uso, la eficiencia cotidiana y la reapropiación colectiva de la infraestructura.

Fase 2 – Microacciones para Fermentación de fibras

En el caso de la moda y el consumo textil, las acciones cotidianas fueron más numerosas y variadas, lo que sugiere una relación más inmediata y personal con el tema. Las prácticas propuestas pueden organizarse en cuatro líneas: reducción de consumo, intercambio y reutilización, investigación activa y transformación simbólica.

Reducción voluntaria del consumo: muchas personas optaron por fórmulas explícitas como “no volver a comprar ropa en Shein”, “prohibirme comprar ropa durante el año”, “tener un presupuesto reducido para ropa anual”, o incluso “no comprar más de lo que necesito”.

Reutilización y economía afectiva: aparecieron prácticas como “sacar de mi armario la ropa que ya no utilizo y hacer un manejo consciente”, “intercambiar ropa con amigas”, “donar ropa en vez de tirarla”, y “darle un segundo uso creativo a las prendas desgastadas”.

Investigación y conciencia sobre el proceso: algunas personas mencionaron el deseo de “investigar los procesos de producción de las marcas que consumo”, “elegir fibras naturales”, o “comparar el impacto entre marcas para tomar decisiones más éticas”.

Reconfiguración simbólica del acto de vestir: hubo propuestas que desestabilizan la función social tradicional de la moda, como “dejar de seguir influencers de moda”, “elogiar a las personas por cómo se sienten, no por cómo se visten”, o “abandonar la necesidad de ser admirada por mi ropa”.

En estos gestos cotidianos se condensa un modelo de transformación basado en la agencia distribuida, donde cada elección se vuelve política, y donde el cuerpo se transforma en un espacio de resistencia frente a las lógicas de consumo acelerado.

Resultado

Una de las tensiones más visibles que dejó esta sesión fue la que se establece entre la escala imaginativa de muchas de las ideas generadas con el Fast Idea Generator y la realidad inmediata de las personas participantes. Al tratarse de una herramienta diseñada para estirar, torcer o romper los marcos conceptuales que delimitan lo pensable, muchas de las propuestas resultantes fueron de carácter sistémico, estructural o macro: ciudades enteras sin propiedad vehicular, baterías autoregenerativas, prendas con capacidades simbióticas, normativas globales de trazabilidad emocional o infraestructuras de economía regenerativa.

Estas ideas, potentes en su capacidad de cuestionar lo existente, también evidenciaron una distancia inevitable con la agencia cotidiana. No todas las personas —ni todos los contextos— tienen la posibilidad de incidir directamente sobre el diseño industrial, la infraestructura energética o las cadenas de suministro global. Sin embargo, esta brecha no fue paralizante. Muy por el contrario, habilitó una segunda fase metodológica profundamente necesaria: la formulación de microacciones situadas.

Al preguntar ¿qué primer paso podrías dar hoy?, no se buscó reducir la ambición transformadora de las ideas previas, sino anclarla. Las acciones cotidianas no vinieron a sustituir a los futuros deseables, sino a materializar un puente entre la imaginación y la práctica. En este sentido, la fase de microacciones operó como un momento de integración subjetiva: permitió que las personas recuperaran su capacidad de incidencia, no como excepción o rareza, sino como parte del flujo cotidiano de decisiones que configuran el mundo.

Esta sesión nos recuerda que la imaginación prospectiva no se agota en el diseño de escenarios, y que el valor político de los futuros no reside solamente en su escala de impacto, sino también en su capacidad de ser habitados, ensayados y sentidos. Las ideas grandes son necesarias para ampliar el marco; las acciones pequeñas, para empezar a caminarlo.

En Futuros Creativos, seguimos apostando por una práctica intersticial del futuro: una que combine la lucidez crítica con la sensibilidad afectiva; la incomodidad epistemológica con la ternura política; y la especulación radical con el gesto concreto de quien, al salir de la sesión, decide caminar más, comprar menos o compartir lo que tiene. No porque eso, por sí solo, transforme el sistema. Sino porque es en esos gestos donde el futuro comienza a fermentar.