El reto

Esta fue nuestra segunda sesión con la comunidad de Futuros Creativos, y se llevó a cabo con una inquietud compartida: ¿cómo seguimos profundizando en la práctica colectiva de imaginar futuros posibles desde lo cotidiano? Así que en esta ocasión presentamos dos nuevas entradas del Tendencetario: Estofado Nuclear y Belleza en su jugo. De forma inesperada pero reveladora, todo el grupo eligió trabajar la segunda. ¿Por qué? Tal vez porque es un tema más cercano, más íntimo o simplemente menos intimidante que las infraestructuras energéticas. Esta elección nos permitió indagar no solo en el contenido de la tendencia, sino también en las emociones, tensiones y deseos que despierta.

La propuesta de solución

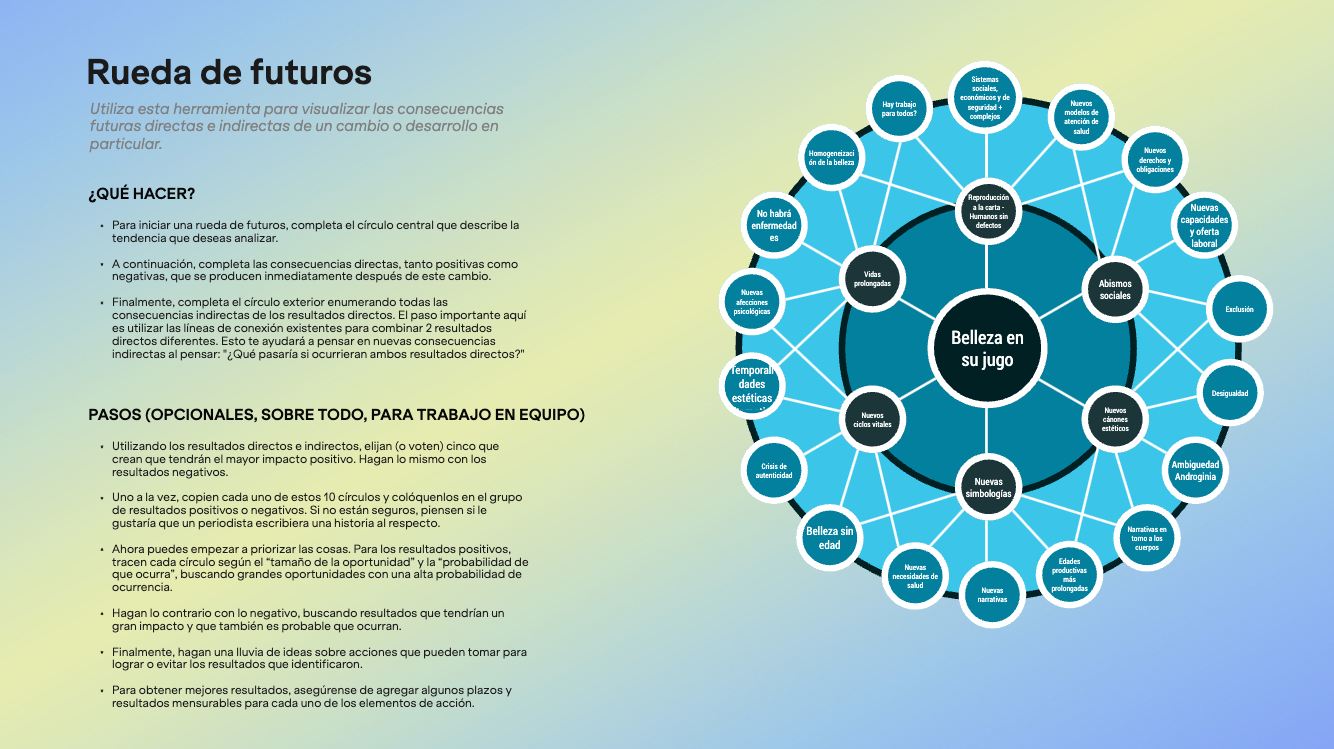

La sesión giró en torno a una herramienta clave en los estudios de futuros: la Futures Wheel. Esta metodología permite visualizar de manera sistémica las posibles consecuencias directas e indirectas de una tendencia. A diferencia de los modelos lineales de causa-efecto, esta herramienta favorece la exploración de ramificaciones complejas, fomentando la creatividad y la conexión entre ideas. El resultado es un mapa vivo, donde cada impacto primario desencadena nuevas ramificaciones, revelando tanto riesgos como oportunidades.

En este ejercicio, la tendencia elegida –belleza en su jugo– se convirtió en el centro de la rueda. A su alrededor, los participantes fueron desplegando sus pensamientos: desde consecuencias inmediatas como el aumento de ansiedad o la presión estética infantil, hasta efectos de segundo y tercer orden como la homogenización cultural, la redefinición del valor social del cuerpo y nuevas formas de exclusión tecnológicamente mediadas.

Este enfoque no solo ayudó a profundizar la comprensión de la tendencia, sino que también permitió vislumbrar futuros alternativos: ¿qué pasaría si resistimos estos estándares? ¿Y si promovemos otros tipos de belleza? ¿Qué formas de acción pueden abrir caminos más diversos y justos? Así, la Futures Wheel se convirtió no solo en un ejercicio de reflexión, sino en un llamado a la agencia colectiva.

Proceso

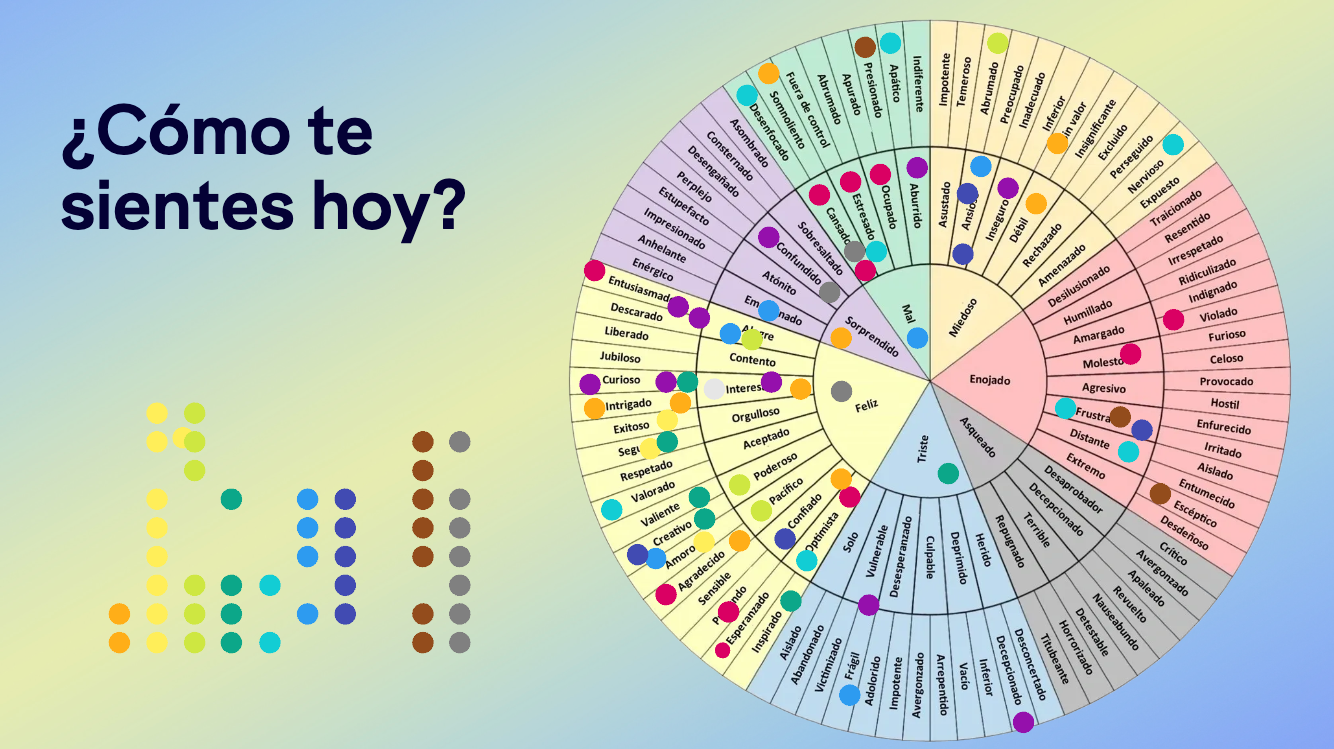

Paso 1 – ¿Cómo te sientes hoy?

Antes de comenzar la exploración de tendencias, abrimos la sesión con una pregunta sencilla pero poderosa: “¿cómo te sientes hoy?”. Más allá de su simplicidad, esta pregunta nos permitió acceder a un nivel profundo de la experiencia individual y colectiva. Para representarla visualmente, utilizamos una herramienta inspirada en la rueda de emociones de Plutchik, donde cada punto representa una respuesta emocional individual. El resultado fue una cartografía afectiva colectiva que revela mucho más de lo que aparenta.

Lo primero que salta a la vista es la diversidad emocional. Las emociones expresadas abarcaron prácticamente todos los sectores de la rueda: desde sentimientos vinculados al entusiasmo, la curiosidad y la esperanza, hasta experiencias de ansiedad, frustración, agotamiento o confusión. Esta pluralidad refleja la complejidad de los contextos desde los que imaginamos el futuro: nadie llega “en blanco” a una conversación sobre lo que vendrá, sino cargando con sus propias incertidumbres, deseos y tensiones.

Al observar la distribución de los puntos, encontramos que la mayoría de las respuestas se concentran en tres grandes núcleos emocionales: esperanza, curiosidad y agotamiento. Este triángulo emocional nos habla de una comunidad en tensión: por un lado, hay energía creativa y disposición a imaginar; por otro, aparece la fatiga, la ansiedad y la confusión como estados emocionales que también coexisten. No es menor que sentimientos como “cansada”, “estresada”, “confundida” o “frustrada” estén presentes en varias personas. Vivimos un presente que exige mucho de nosotras y nosotros, emocionalmente hablando.

También es relevante destacar que las emociones positivas superan en número a las negativas, pero no por una gran diferencia. Esto no debe interpretarse como un simple indicador de “bienestar”, sino como una señal de voluntad: a pesar del agotamiento o el miedo, las personas desean seguir participando, imaginando y proponiendo. Hay un esfuerzo explícito por mantenerse conectadas con la posibilidad, con lo deseable, incluso si eso implica navegar por emociones difíciles.

Por otro lado, la presencia de emociones como “valiente”, “amorosa” o “confiada” sugiere que el espacio fue percibido como seguro para expresar vulnerabilidad y también para nombrar fortalezas internas. Esto es esencial para cualquier práctica de diseño de futuros: sin apertura emocional, no hay posibilidad de conexión real con los cambios que nos atraviesan ni con las transformaciones que anhelamos.

Lo que queremos decir con todo esto es que este gráfico no es solo una imagen estética o decorativa: es una radiografía emocional de nuestro punto de partida. Nos dice que no imaginamos futuros desde una posición neutral o uniforme, sino desde una multiplicidad de emociones que dan forma a nuestra mirada del mundo. Y si el futuro también se siente, entonces toda conversación prospectiva debería comenzar reconociendo, nombrando y validando lo que nos pasa ahora.

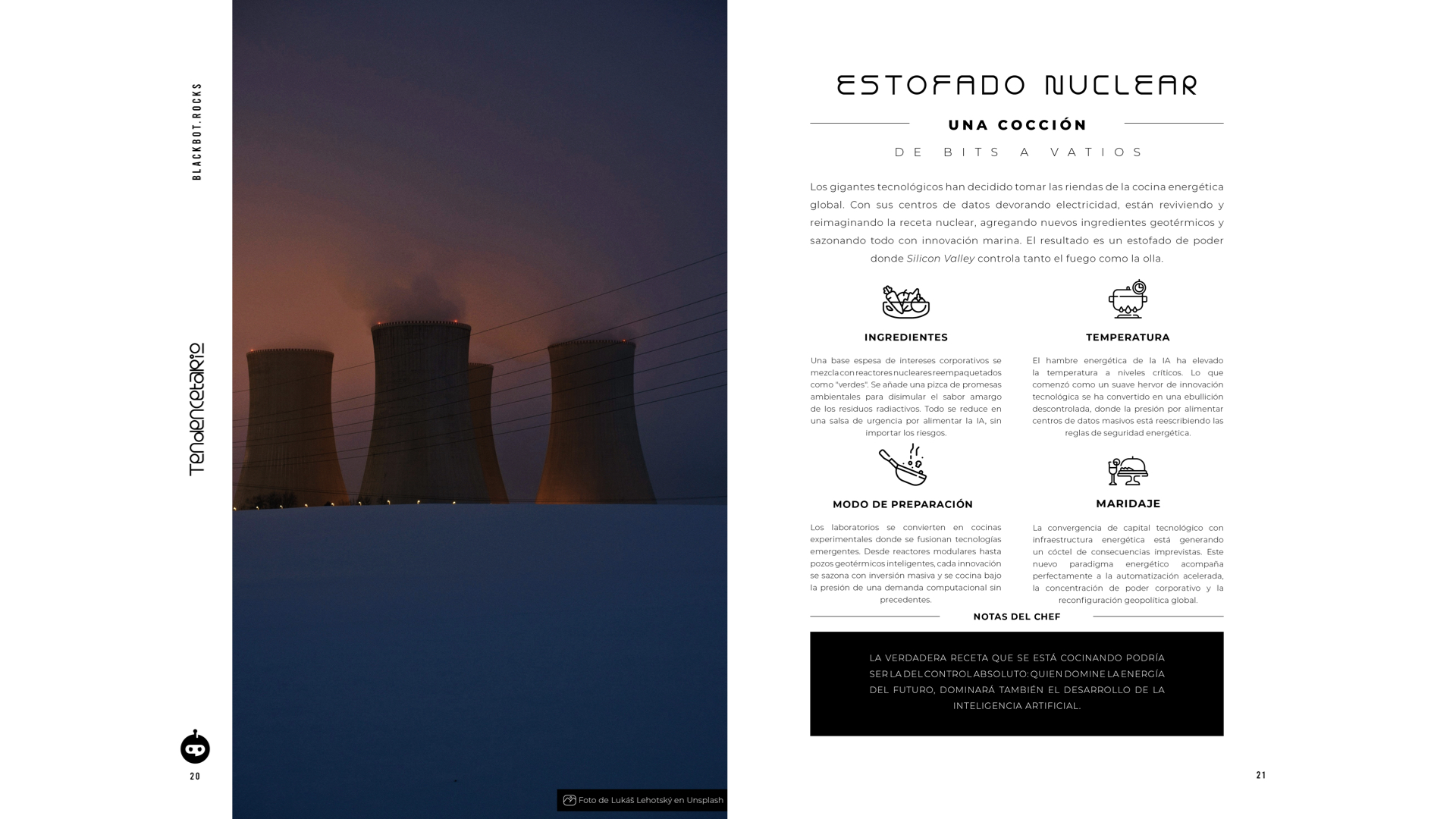

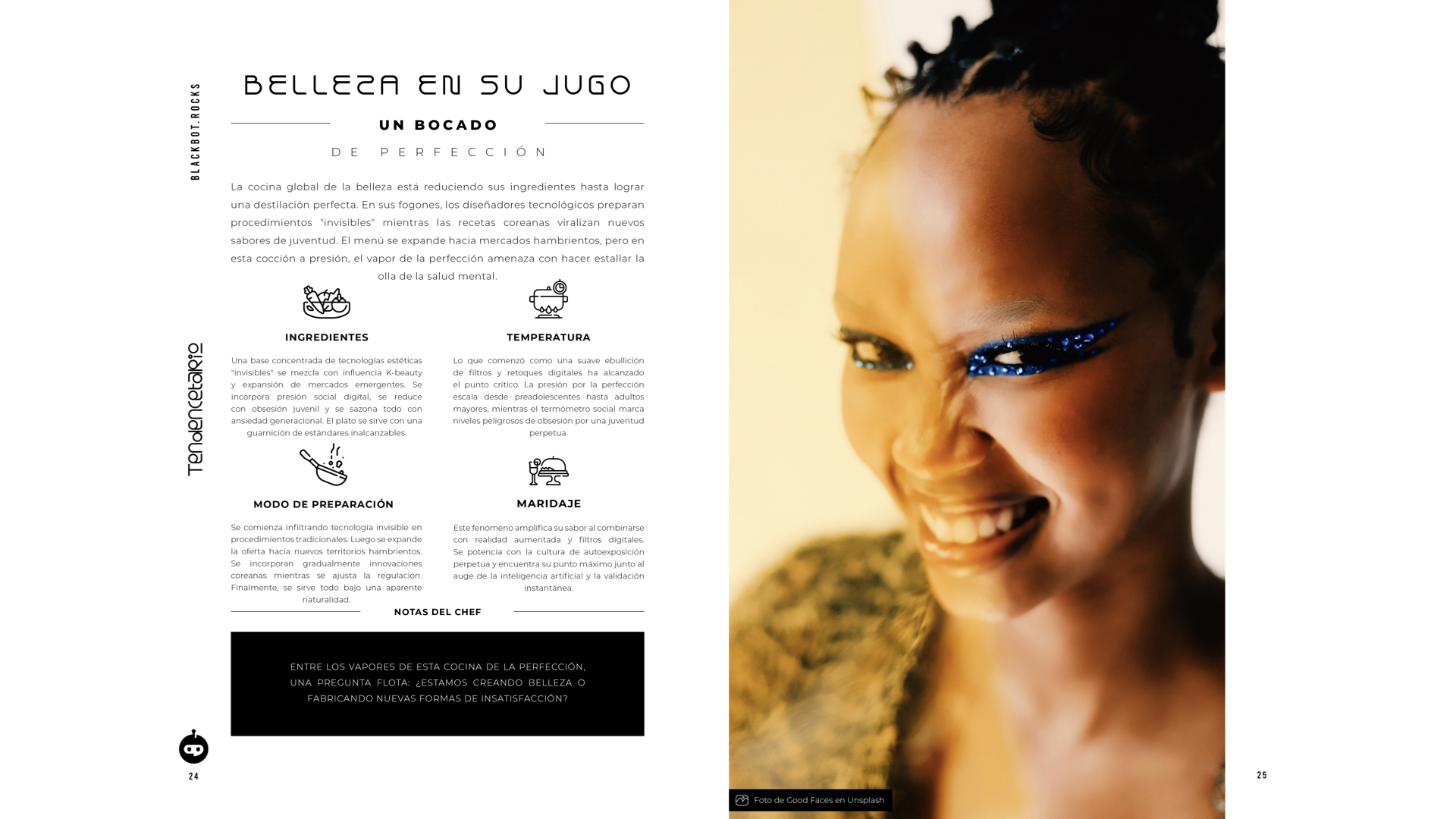

Para poner un mismo tema sobre la mesa, les pedimos a los participantes que previamente revisaran las tendencias llamadas “Belleza en su jugo” y «Estofado nuclear», publicadas en nuestro Tendencetario, el reporte de tendencias que publicamos desde Blackbot.

Estofado nuclear: sobre la convergencia entre industria energética e IA, y la creciente concentración de poder.

Belleza en su jugo: sobre la tecnificación de los estándares estéticos, su impacto en la salud mental y las nuevas formas de desigualdad.

🔍 Observación relevante: aunque ambas tendencias son potentes, todas las personas eligieron trabajar la de belleza, lo que podría interpretarse de dos maneras:

Es un tema más cercano emocionalmente (muchas personas tienen experiencias personales con la presión estética).

El estofado nuclear pudo resultar intimidante, complejo o ajeno, al estar mediado por lenguaje técnico o estructuras de poder más difíciles de transformar desde lo cotidiano.

Paso 2 – Futures Wheel

La Rueda de Futuros (Futures Wheel) es una herramienta creada por Jerome C. Glenn en 1972 que permite mapear visualmente las consecuencias de una tendencia, evento o innovación. A diferencia de los modelos de causa-efecto lineal, la rueda de futuros se construye en capas concéntricas: los impactos primarios surgen directamente del fenómeno analizado; los secundarios representan las consecuencias de esas primeras reacciones, y los terciarios permiten identificar efectos estructurales, culturales o simbólicos que podrían transformarse en nuevas reglas del juego. Esta estructura facilita una comprensión más compleja y sistémica del cambio, permitiendo imaginar tanto oportunidades como riesgos desde una mirada colectiva.

En esta sesión de Futuros Creativos, la rueda se convirtió en una herramienta clave para analizar los posibles futuros derivados de la tendencia “Belleza en su jugo”, que abordó entre muchas otras cosas: la tecnificación silenciosa de los estándares estéticos y su impacto en la salud mental, la percepción del cuerpo y la presión social.

Fase 1: El centro de la rueda – el punto de partida

En el centro de nuestra rueda colocamos la tendencia tal como aparece en el Tendencetario: Belleza en su jugo. No la reformulamos, no la problematizamos ni la interpretamos: la dejamos como está. Esa decisión fue clave, porque permitió que cada persona se relacionara con ella desde su propia experiencia, sin que un marco rígido condicionara la conversación.

Si bien “Belleza en su jugo” ya traía consigo una carga simbólica y emocional poderosa, cada quien proyectó lo que esa frase le detonaba, y desde ahí surgieron reflexiones sobre la presión estética, la influencia de los filtros y algoritmos, la medicalización de lo corporal, la infantilización del deseo o la mercantilización de lo íntimo.

Fase 2: Primer anillo – consecuencias directas

Desde el centro, el grupo identificó consecuencias que ya se están manifestando en el presente, pero que podrían intensificarse en el futuro si no se interviene:

Aumento de ansiedad y presión estética en edades cada vez más tempranas.

Normalización de intervenciones tecnológicas invisibles como parte del “cuidado personal”.

Nuevas narrativas corporales centradas en la androginia, la perfección sin rastro, el eterno “buen ver”.

Expansión de una belleza higienizada, sin marcas, sin signos de historia.

Aparición de nuevas desigualdades: solo algunos pueden pagar por parecer “naturales”.

Este anillo reflejó que los cuerpos ya no son únicamente espacios de expresión, sino superficies de rendimiento simbólico.

Fase 3: Segundo anillo – consecuencias indirectas y efectos estructurales

A partir de esos efectos primarios, se trazaron nuevas líneas hacia consecuencias indirectas o estructurales:

Consolidación de jerarquías entre cuerpos “intervenidos” y cuerpos “visibles”.

Medicalización de la juventud y anticipación de tratamientos estéticos como parte de la niñez o adolescencia.

Fragilización de la autoestima como resultado de la comparación permanente con estándares artificiales.

Emergencia de nuevas formas de exclusión basadas en el acceso a tecnología estética.

Idealización de la estética como métrica de valor social, profesional o afectivo.

Posibles reformas legales para proteger la infancia de la presión estética.

Movimientos sociales que promuevan la visibilidad de lo diverso, lo imperfecto, lo real.

Redefinición del cuerpo como campo de disputa política: no solo estética, sino biopolítica.

Nuevas plataformas educativas que propicien alfabetización emocional y estética.

Revalorización de la cultura ancestral como alternativa a la estandarización globalizada.

Aquí el grupo comenzó a preguntarse: ¿cuáles son los límites éticos?, ¿dónde termina el deseo y comienza la exigencia?, ¿quién se está beneficiando de esta tendencia? Lo cuál abrió una conversación potente: no todo lo que es posible tecnológicamente debería ser permitido, y no todo lo que se desea es realmente propio.

Este ejercicio funcionó como un dispositivo de escucha colectiva que a su vez permitió que cada participante pudiera pensar más allá del presente inmediato, construir conexiones entre consecuencias visibles y estructurales, y abrir preguntas sobre futuros deseables.

En lugar de quedarnos en el diagnóstico de lo que está mal, la rueda ayudó a transformar una tendencia en un campo fértil para la acción: ¿qué formas de cuidado necesitamos?, ¿cómo resignificamos la belleza?, ¿qué voces están faltando en la conversación?, ¿qué límites éticos estamos dispuestos a poner?

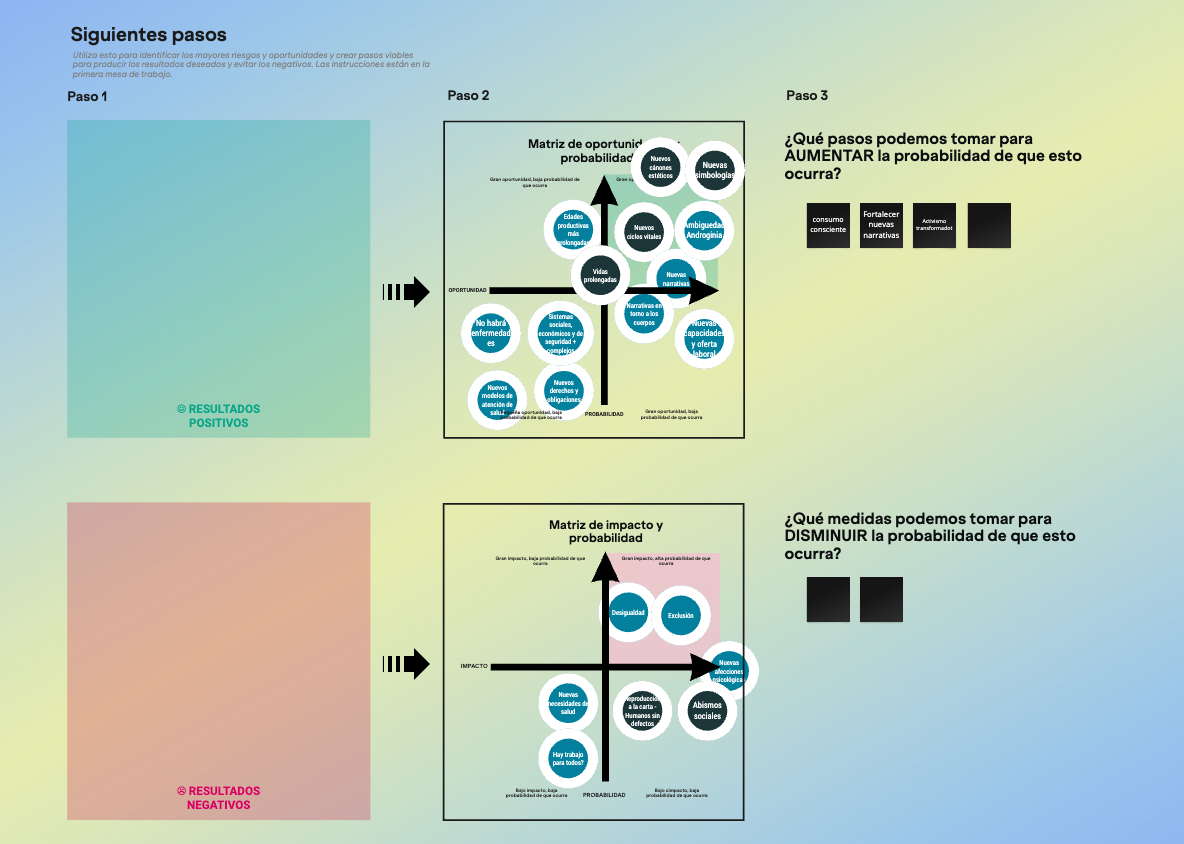

Paso 3 – Matriz de oportunidades y posibilidades

Después de sentir, discutir y mapear las posibles consecuencias, la sesión culminó con un ejercicio de priorización estratégica. Para ello, utilizamos una herramienta visual que combinó los hallazgos de la Futures Wheel con una matriz de impacto y probabilidad, diferenciando entre los escenarios deseables y los no deseados. Esta última parte fue clave para pasar del análisis a la acción: preguntarnos no solo qué podría pasar, sino qué queremos que pase… y cómo podemos contribuir a ello desde ahora.

Dividimos el análisis en dos cuadrantes: uno para los resultados positivos que quisiéramos fomentar, y otro para los riesgos o escenarios negativos que sería urgente prevenir.

Oportunidades a potenciar

En la matriz de oportunidades, los participantes colocaron ideas como:

Nuevas narrativas en torno al cuerpo.

Ambigüedad de género y androginias como formas de disrupción estética.

Nuevas simbologías y cánones que no reproduzcan los estándares hegemónicos.

Expansión de capacidades y nuevas ofertas laborales ligadas al cuidado, la estética plural o los saberes corporales.

Mayor longevidad con calidad de vida y resignificación de las edades productivas.

Estas ideas fueron clasificadas como oportunidades de alto impacto y alta probabilidad, lo cual representa un terreno fértil para la intervención inmediata. Frente a estas posibilidades, el grupo propuso acciones concretas que podrían aumentar su probabilidad de ocurrencia:

Fomentar el consumo consciente en torno a productos, servicios y discursos estéticos.

Fortalecer nuevas narrativas desde la comunicación, el arte, la educación y los espacios digitales.

Activar formas de activismo transformador que disputen los imaginarios dominantes y promuevan referentes más diversos y auténticos.

Riesgos a prevenir

En paralelo, identificamos consecuencias preocupantes como:

Exclusión y nuevas desigualdades basadas en lo «natural intervenido».

Nuevas afecciones psicológicas derivadas de la presión estética permanente.

Abismos sociales más profundos si la estética se convierte en una nueva frontera de acceso simbólico.

Reproducción a la carta y redefinición de la infancia desde criterios estéticos.

Estos escenarios fueron ubicados en el cuadrante de alto impacto y alta probabilidad, lo cual los convierte en alertas urgentes. En respuesta, se plantearon estrategias para disminuir su posibilidad de materialización, entre ellas:

Limitar el acceso a procedimientos estéticos avanzados en infancias mediante regulaciones.

Generar espacios seguros y no normativos de expresión corporal y estética.

Reposicionar el valor del cuerpo como espacio de experiencia, cuidado y creatividad, más allá de la apariencia.

Este ejercicio cerró el círculo: del sentir al pensar, del pensar al imaginar, y del imaginar al actuar. Nos recordó que las tendencias no son profecías o verdades inmóviles, sino territorios disputables. Que el futuro de la belleza no está escrito, y que la acción colectiva, informada y sensible puede reescribirlo con otros códigos.

Resultado

Pasamos a una fase de activación: identificar qué pasos concretos podríamos tomar para aumentar las posibilidades de futuros más justos, diversos y éticamente sostenibles, y al mismo tiempo reducir los riesgos asociados a la obsesión por la perfección y las nuevas formas de exclusión estética.

Esta etapa no solo apuntó a imaginar, sino a transformar. A partir de las matrices de impacto y probabilidad, las y los participantes propusieron ideas de acción que funcionan como puntos de partida para el diseño de políticas públicas, campañas educativas, movimientos culturales o intervenciones tecnológicas con propósito.

¿Qué pasos podemos tomar para aumentar la probabilidad de que los futuros deseables ocurran?

Emergieron propuestas que apuntan a un cambio estructural y cultural: desde el fortalecimiento de nuevas narrativas que visibilicen la belleza plural, hasta la promoción de un consumo más consciente en productos y servicios estéticos. También se sugirieron alianzas estratégicas entre sector público y privado para mitigar la segregación de clases y legislar en torno a la salud mental como componente inseparable de cualquier tratamiento estético.

Se discutió la necesidad de financiar con impuestos a cirugías estéticas un fondo que apoye procedimientos reconstructivos por causas médicas o traumáticas, así como impulsar productos naturales locales, rescatando el conocimiento ancestral y fomentando la investigación ética en IA aplicada a la estética.

¿Y qué acciones pueden ayudarnos a disminuir la probabilidad de consecuencias negativas?

Aquí, la conversación se centró en la urgencia de regular. Se propusieron medidas como reforzar la educación emocional desde las escuelas, asegurar transparencia algorítmica en redes sociales y fomentar la creatividad como antídoto contra la homogeneización estética. También se habló de la importancia de políticas de salud mental gratuitas, accesibles y no elitizadas, especialmente en contextos donde el cuerpo se convierte en campo de batalla simbólico.

A lo largo de esta fase, se tejió una idea compartida: las soluciones no pueden venir solo desde lo individual. Requieren voluntad colectiva, marcos legales, narrativas públicas y tecnologías orientadas al bienestar humano, no solo al capital.

Nos llevamos preguntas abiertas, intuiciones potentes y, sobre todo, convicción de que necesitamos seguir diseñando espacios donde se validen no solo los pensamientos, sino también los sentimientos. Donde imaginar el futuro no sea un privilegio, sino un derecho colectivo. Donde cada quien pueda nombrar lo que le duele, lo que sueña y lo que desea transformar.

En tiempos donde el futuro parece privatizado por unas cuantas personas y corporaciones, recuperar el deseo colectivo de imaginar sigue siendo un acto radical.

Y eso es exactamente lo que estamos intentando construir aquí.