El reto

En julio trabajamos sobre la potencia de los objetos cotidianos como portadores de relatos y discursos de futuro. Reconocimos que, lejos de ser neutrales, estos objetos condensan ideologías, valores y narrativas que moldean cómo vivimos y cómo imaginamos lo que vendrá. Al observarlos desde la mirada prospectiva, descubrimos que cada objeto es también un escenario en miniatura: puede perpetuar estructuras de poder y desigualdad, o puede abrir grietas para imaginar futuros distintos. El reto está en aprender a leerlos críticamente, resignificarlos creativamente y usarlos como detonadores de microacciones que nos acerquen a futuros más justos, diversos y humanos.

La propuesta de solución

En lugar de pensar los objetos solo como utilitarios o decorativos, proponemos usarlos como espejos críticos de nuestras prácticas sociales y como herramientas de imaginación transformadora. Al identificar los antivalores que contienen, los intereses de las industrias que se benefician de ellos y las narrativas que reproducen, podemos resignificarlos con frases, símbolos y microacciones que los conviertan en detonadores de futuros preferibles.

Este enfoque nos invita a hackear lo cotidiano: ver en un par de zapatillas, una taza de café o una consola de videojuegos no solo un objeto, sino una puerta hacia la reflexión sobre género, salud, datos, poder o comunidad. Así, la creatividad colectiva se convierte en la clave para transformar lo invisible en visible, y lo inevitable en negociable.

Proceso

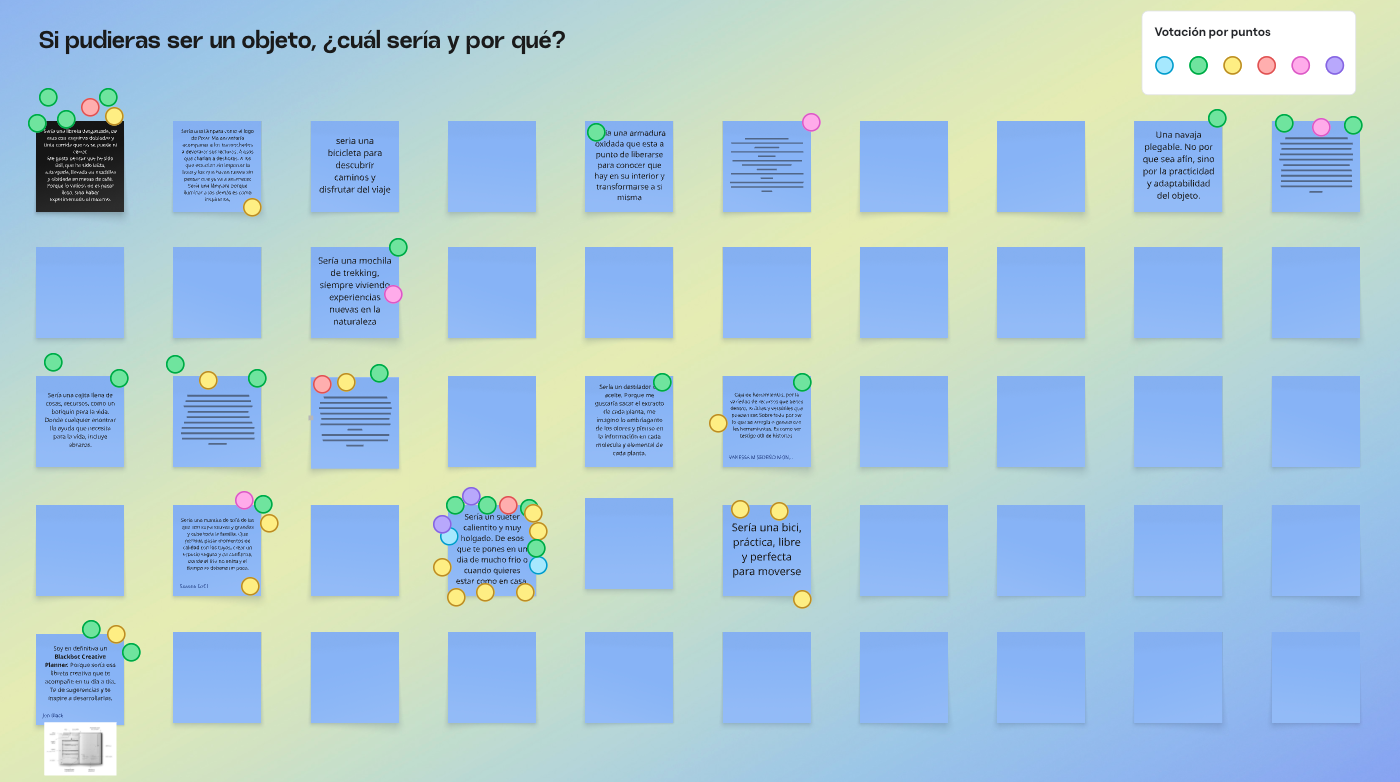

Paso 1 – ¿Qué objeto serías?

La primera pregunta que lanzamos fue: “Si pudieras ser un objeto, ¿cuál serías y por qué?”

Las respuestas fueron tan diversas como poéticas:

Una lámpara de Pixar que acompaña a trasnochados y soñadores, iluminando ideas.

Una bicicleta para descubrir caminos, moverse con libertad y compartir el viaje.

Una armadura oxidada a punto de liberarse para transformarse a sí misma.

Un termo de café que acompaña desde la cocina hasta reuniones importantes, escuchando conversaciones y detonando ideas.

Una navaja plegable, práctica y adaptable.

Una mochila de trekking que vive nuevas experiencias en la naturaleza.

Un dado que representa la multiplicidad de facetas y decisiones en la vida.

Una mantita de sofá que crea refugio, confianza y calor colectivo.

Un libro de cuentos tridimensional que invita a imaginar y compartir.

Un destilador de aceites que extrae lo esencial de cada planta.

Una caja de herramientas como recurso útil para arreglar y generar.

Un suéter holgado que brinda confort y hogar.

Detrás de cada elección aparecieron metáforas profundas sobre acompañar, proteger, transformar, compartir y abrir posibilidades.

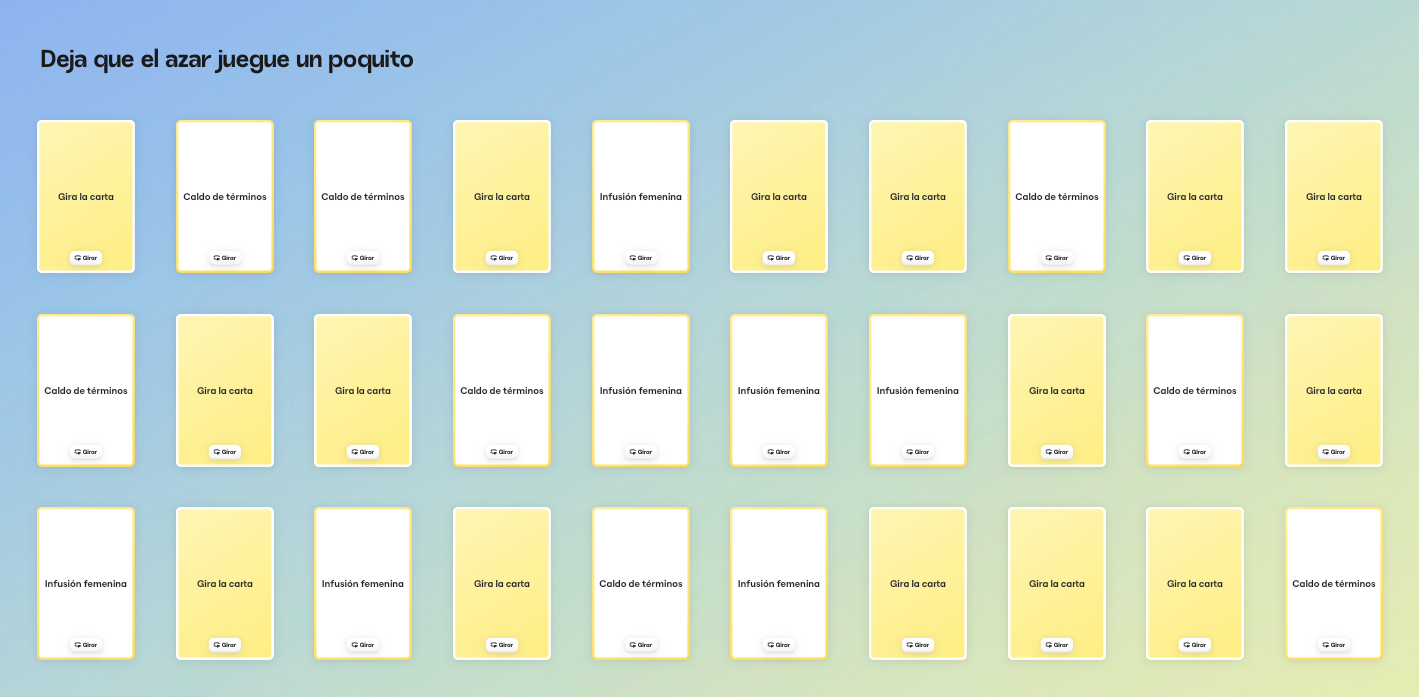

Paso 2 – La aleatoriedad

Para guiar el ejercicio nos apoyamos en dos tendencias de nuestro Tendencetario:

Infusión femenina: que examina cómo la salud de las mujeres y personas menstruantes ha sido históricamente invisibilizada o medicalizada bajo sesgos de género. La tendencia muestra un campo en ebullición: desde la biotecnología aplicada a la fertilidad y la menopausia, hasta la irrupción de femtechs que buscan democratizar el acceso a diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, también alerta sobre riesgos como la mercantilización del malestar, el placer visto como tabú, la desigualdad de acceso a tratamientos y los sesgos en la ciencia y la inteligencia artificial.

Caldo de términos: que pone la lupa sobre el espeso entramado de términos y condiciones digitales. Un “caldo” donde los usuarios aceptamos contratos de cientos de páginas que normalizan la pérdida de privacidad, el rastreo constante y la asimetría de poder entre plataformas y personas. Se trata de un fenómeno que refleja cómo la opacidad, los dark patterns y la evasión de responsabilidades se han vuelto parte estructural del modelo tecnológico actual.

Para activar la reflexión, cada participante se enfrentó a estas tendencias mediante un mecanismo de aleatoriedad: al voltear una tarjeta en el tablero, se le asignaba al azar la tendencia que debía trabajar. Esta dinámica buscó romper la comodidad de elegir un tema afín o “seguro” y confrontar a cada persona con aquello que quizás le era más distante o incómodo. La aleatoriedad aquí operó como estrategia de descentramiento, obligando a mirar realidades no previstas y a encontrar conexiones inesperadas.

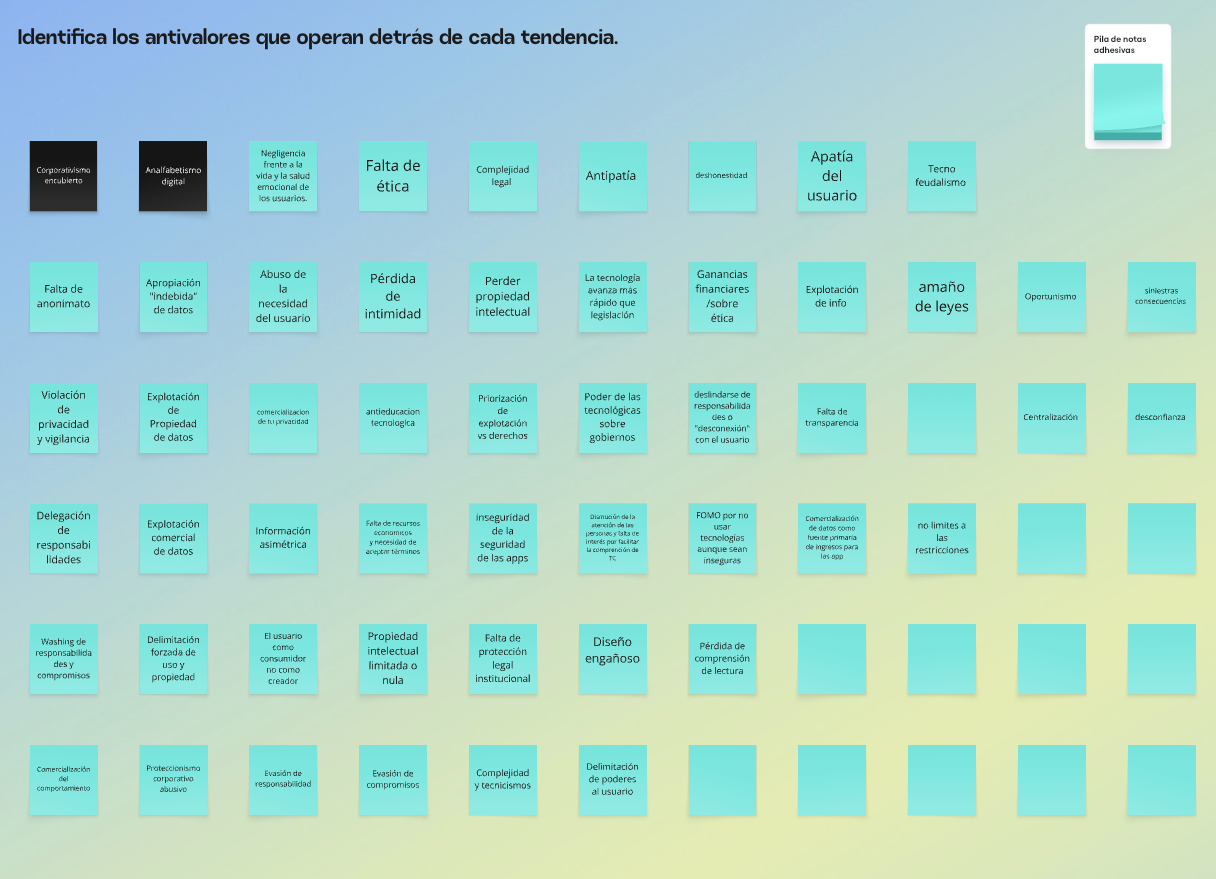

Paso 3 – Identificación de antivalores

Uno de los momentos más potentes del taller fue el ejercicio de nombrar los antivalores que operan silenciosamente en cada tendencia. Este paso nos permitió revelar la “cara oculta” de discursos que, a primera vista, se presentan como progreso, innovación o beneficio social. Reconocer los antivalores es clave porque son ellos los que perpetúan desigualdades, normalizan abusos y limitan los futuros preferibles.

Infusión femenina

Los antivalores que emergieron muestran cómo el sistema de salud y las industrias relacionadas han construido, durante siglos, una narrativa de control y minimización sobre el cuerpo femenino.

Mercantilización del malestar: convertir el dolor en mercado, donde cada síntoma es una oportunidad de negocio en lugar de una causa a resolver.

Invisibilización del placer: la salud de las mujeres reducida a función reproductiva, mientras el placer y el deseo permanecen como tabúes.

Menopausia como calamidad: se patologiza un proceso natural, reforzando la idea de pérdida, enfermedad o decrepitud.

Desigualdad de acceso y prejuicios: los avances en femtech o biotecnología no llegan a todas; quienes habitan territorios periféricos, rurales o de bajos ingresos quedan fuera.

Sesgos en ciencia e IA: desde estudios clínicos diseñados con hombres como modelo, hasta algoritmos que reproducen discriminación en diagnósticos.

Explotación del cuerpo y desatención de las cuidadoras: el sistema aprovecha el trabajo invisible del cuidado y normaliza el uso intensivo del cuerpo femenino como recurso.

Lo paliativo sobre lo preventivo: la lógica de negocio privilegia el tratamiento repetido en vez de la prevención o educación en salud.

Supremacía masculina: se reproduce la jerarquía médico-paciente donde la voz del especialista, casi siempre hombre, se coloca por encima de la experiencia de las mujeres.

En síntesis, los antivalores revelan cómo la Infusión femenina puede transformarse en una “infusión tóxica” si no se cuestionan los cimientos patriarcales y mercantiles sobre los que se construye.

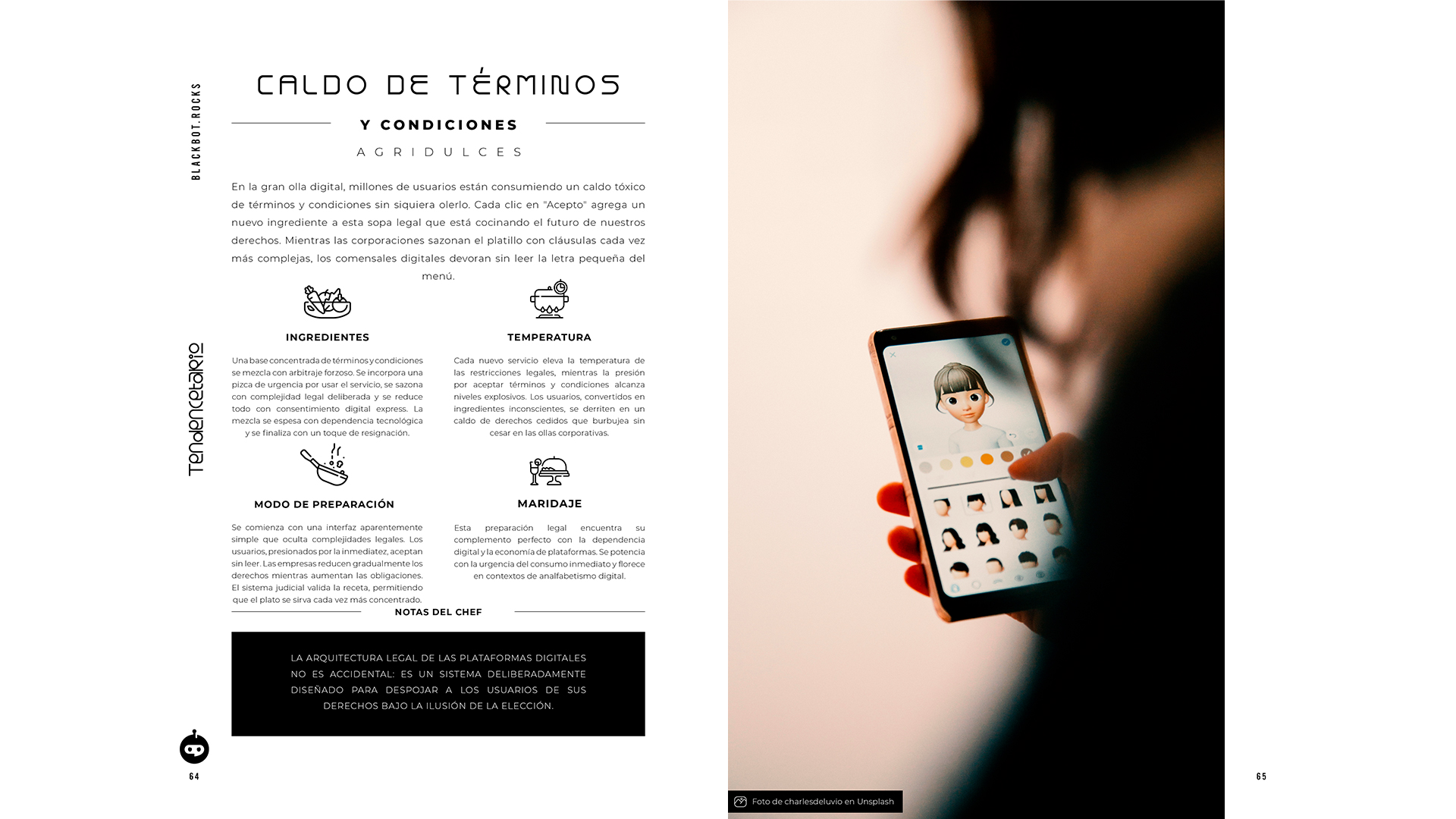

Caldo de términos

Aquí los antivalores expusieron cómo la infraestructura digital nos atrapa en contratos y sistemas de uso que erosionan derechos fundamentales.

Complejidad legal y diseño engañoso: términos ininteligibles, redactados para desincentivar la comprensión, normalizan el consentimiento sin conciencia.

Vigilancia constante y explotación de datos: cada dispositivo y aplicación convierte la vida cotidiana en insumo para un modelo de extracción.

Negligencia ética y evasión de responsabilidades: las empresas transfieren riesgos al usuario, mientras se deslindan de las consecuencias de sus servicios.

Tecno-feudalismo: plataformas que concentran poder sobre gobiernos y usuarios, imponiendo sus reglas sin negociación real.

Comercialización del comportamiento y explotación de la atención: los datos no solo se monetizan, también se utilizan para moldear hábitos, emociones y decisiones de consumo.

Pérdida de privacidad y derechos: la persona se convierte en consumidor cautivo, cuya autonomía se diluye en un entorno saturado de condiciones abusivas.

En conjunto, los antivalores del Caldo de términos nos hablan de un ecosistema digital que se ha vuelto asimétrico, invasivo y alienante, donde la ciudadanía pierde terreno frente a la centralización tecnológica.

Conexión entre ambas tendencias

Aunque distintas en apariencia —una centrada en el cuerpo y la otra en los datos—, ambas comparten una raíz: la explotación de lo íntimo. Ya sea la salud o la información personal, lo que se comercializa es la vida misma en sus dimensiones más sensibles. Esta conexión refuerza la urgencia de pensar en futuros donde los antivalores sean desactivados a través de prácticas de cuidado, equidad y transparencia.

Paso 4 – Objetos cotidianos

Para materializar lo trabajado en las tendencias, pedimos a los participantes que eligieran un objeto de su entorno inmediato que simbolizara los dilemas identificados. El ejercicio permitió reconocer cómo los antivalores sistémicos se encarnan en lo cotidiano: en la crema del baño, en un par de zapatos, en un electrodoméstico o en la consola que usamos para jugar.

La dinámica reveló algo fundamental: lo macro se traduce en lo micro. Lo que parece un simple accesorio, utensilio o gadget es en realidad un portador de narrativas culturales, industriales y políticas que naturalizamos en nuestra vida diaria.

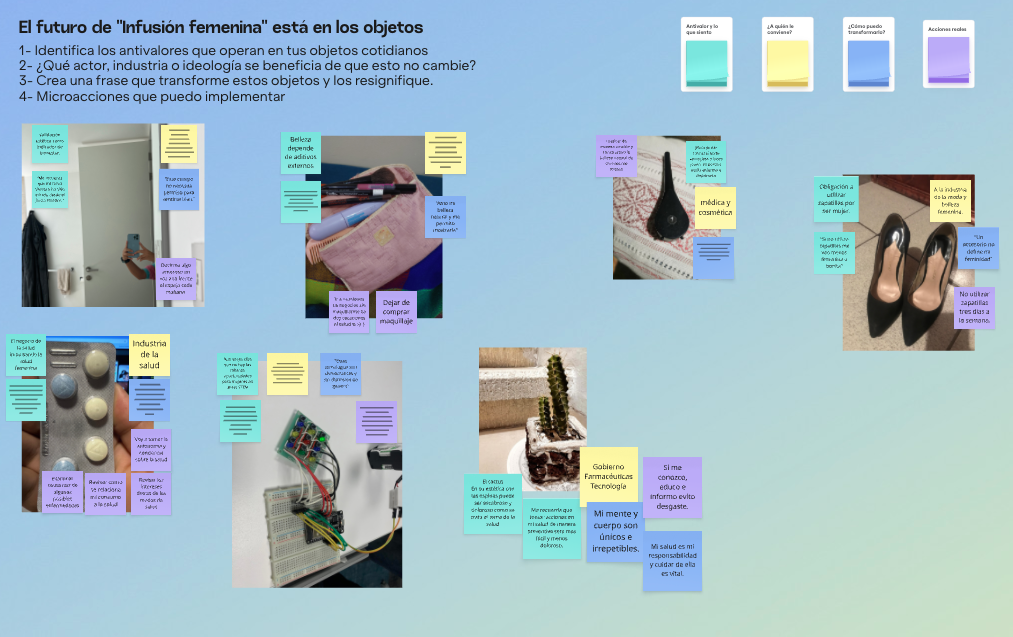

Infusión femenina

Los objetos asociados a esta tendencia mostraron con fuerza la relación entre cuerpo, salud y estereotipos de género:

Maquillaje

Antivalor: belleza dependiente de aditivos externos.

Actor: industria cosmética y de la moda.

Frase de resignificación: “Amo mi belleza natural y me permito mostrarla”.

Microacción: asistir a reuniones sin maquillaje, dar “vacaciones” a la rutina estética.

Profundización: aquí se visibilizó cómo el maquillaje puede ser empoderamiento, pero también mandato. La clave está en recuperar la agencia: usarlo por elección y no por obligación.

Zapatillas de tacón

Antivalor: obligación de usarlas para ser “femenina” o “profesional”.

Actor: industria de la moda y la belleza femenina.

Frase de resignificación: “Un accesorio no define mi feminidad”.

Microacción: evitar usarlas tres días a la semana o elegir calzado cómodo en espacios de trabajo.

Profundización: este objeto abrió un debate sobre la normalización del dolor físico como requisito de belleza o elegancia, y sobre cómo los cuerpos se disciplinan para cumplir expectativas sociales.

Medicamentos

Antivalor: negocio de la salud por encima del bienestar integral.

Actor: farmacéuticas y sistemas médicos.

Frase de resignificación: “Mi mente y cuerpo son únicos e irrepetibles”.

Microacción: revisar causas raíz de síntomas, privilegiar la prevención y la educación en salud.

Profundización: se discutió cómo la medicalización puede invisibilizar otras formas de cuidado (nutrición, autocuidado, saberes comunitarios) y mantener a las personas dependientes del mercado farmacéutico.

Otros objetos como suéteres, mantas o cactus también fueron interpretados: revelaron narrativas sobre cuidado, confort y protección, contrapuestas al descuido estructural del sistema de salud hacia las mujeres.

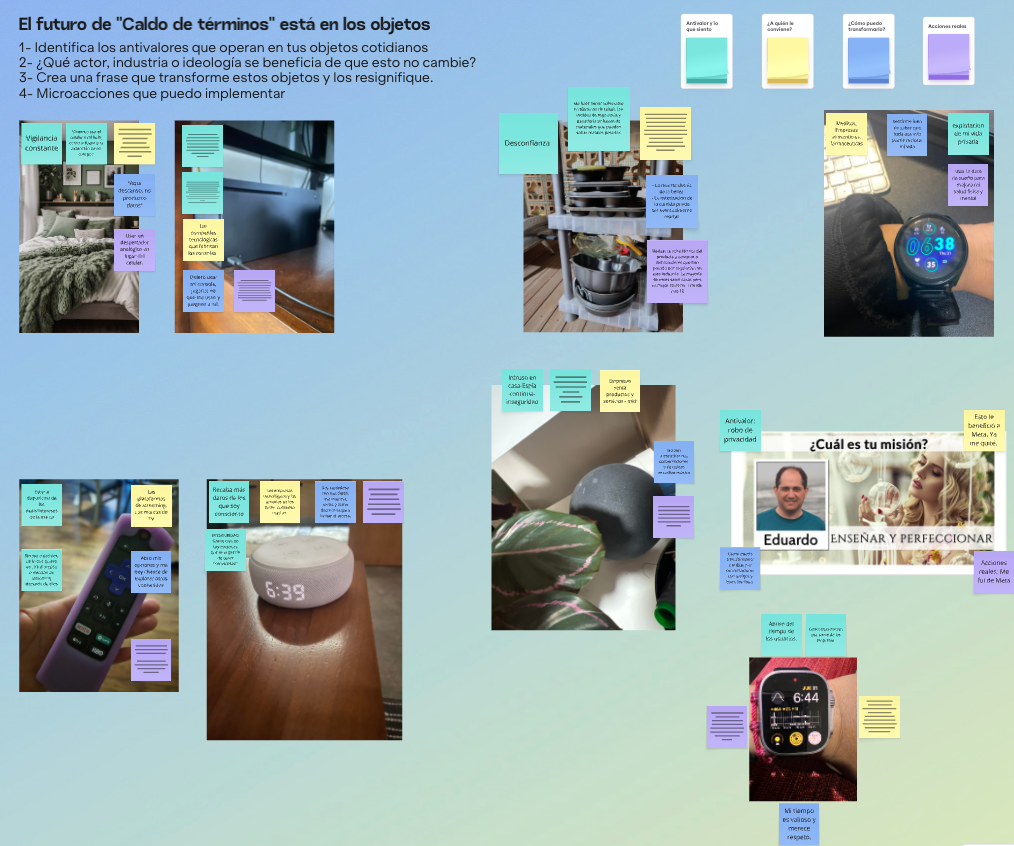

Caldo de términos

En esta tendencia, los objetos cotidianos mostraron cómo la opacidad legal y la explotación de datos se vuelven parte normalizada de la vida digital y doméstica:

Moldes de repostería

Antivalor: producción masiva con materiales tóxicos no regulados.

Actor: empresas de e-commerce y distribución global.

Frase de resignificación: “Mi cocina es un espacio seguro y saludable”.

Microacción: comprar moldes certificados aunque sean más caros o menos abundantes.

Profundización: lo doméstico, asociado a cuidado y nutrición, puede estar atravesado por toxicidades invisibles que reflejan negligencia regulatoria y primacía del precio sobre la salud.

Consola de videojuegos

Antivalor: obsolescencia programada y explotación de datos bajo suscripción obligatoria.

Actor: grandes tecnológicas del entretenimiento.

Frase de resignificación: “Quiero usar mi consola, no que me usen a mí”.

Microacción: elegir juegos sin suscripciones forzadas o recuperar experiencias de juego colectivo offline.

Profundización: este objeto reveló cómo la diversión y el ocio son capturados por modelos de negocio extractivos, que convierten la experiencia lúdica en dependencia económica y tecnológica.

Asistentes de voz

Antivalor: vigilancia permanente y explotación de datos privados.

Actor: plataformas tecnológicas y economía de la atención.

Frase de resignificación: “Mi tiempo y mi privacidad merecen respeto”.

Microacción: desconectar el dispositivo cuando no se usa, optar por reproductores sin micrófonos.

Profundización: el asistente de voz ejemplifica la “intimidad colonizada”: está en la sala, la cocina o el dormitorio, espacios donde lo privado debería estar protegido, pero se convierte en fuente de extracción de datos.

Aprendizajes colectivos

El análisis de estos objetos nos recordó que:

La opresión se normaliza en lo cotidiano: lo que usamos, vestimos o consumimos a diario puede reproducir desigualdad y control sin que lo cuestionemos.

La resignificación abre grietas: cambiar la forma de nombrar un objeto, resignificar su uso o proponer microacciones permite hackear los sistemas de poder que contiene.

La escala importa: un pequeño acto (no usar tacones, desconectar un dispositivo, preferir un molde seguro) puede parecer mínimo, pero en conjunto es un movimiento político hacia futuros preferibles.

Resultado

El cierre de la dinámica nos llevó a reconocer que los objetos cotidianos no son neutros: son portadores de narrativas que, a fuerza de repetición, terminan moldeando la manera en que entendemos el presente y proyectamos el futuro.

Lo que parecía un simple par de zapatos, un frasco de pastillas, un molde de cocina o un asistente de voz, se reveló como un “dispositivo de normalización”. Cada uno condensa ideologías y estructuras invisibles que reproducen antivalores: la desigualdad de género, la mercantilización de la salud, la vigilancia permanente, la explotación de datos o la obsolescencia como modelo económico.

En el diálogo emergieron tres aprendizajes principales:

La vida íntima como campo de disputa. El cuerpo y los datos –dos dimensiones profundamente personales– son hoy materia prima de industrias que se benefician de mantenernos cautivos en rutinas de consumo, dependencia tecnológica o medicalización.

La banalidad de lo estructural. Precisamente porque son comunes, los objetos esconden su poder de manera más efectiva. El tacón que incomoda, el maquillaje que se vuelve obligatorio, la consola que exige suscripciones, el asistente que escucha todo… lo cotidiano se convierte en el espacio más fértil para naturalizar futuros indeseables.

El potencial de la resignificación. Nombrar los antivalores, imaginar frases que devuelvan agencia y proponer microacciones permitió abrir posibilidades en esa normalización. Descubrimos que cada objeto puede ser “hackeado” simbólicamente para convertirse en un recordatorio de autonomía, cuidado y resistencia.

La reflexión colectiva nos dejó claro que los futuros se tejen en lo pequeño. No basta con esperar grandes transformaciones estructurales; también es necesario desobedecer lo cotidiano, cuestionar lo que damos por sentado y resignificar los objetos que usamos a diario. En ese ejercicio mínimo pero constante reside la posibilidad de reconfigurar nuestras prácticas y acercarnos a futuros más equitativos, justos y humanos.